|

�X�p�V�I�Ȃ[�� |

| �����̓�����V���[�Y�攪�i �����ɍs���Ă��܂����I |

|

| �@�����̓�����V���[�Y�攪�e�͈ɓ������̗L�l���œ�[�A�����ł��B �@���̖ʐς��炷��Ɨ����⎮�������L���̂ł����A�l���͂Q�O�O�l���Ɠ����͂������A���{�̑��̒��ōł��l���̏��Ȃ������̂ł�����܂��B �@�n�`�A�n���A���j�����ȂǁA�ǂ������Ă������ڐ������ڂ����Љ�܂��B |

| �A�v���[�` |

|

�@�����͓�������358.4km�A���䓇����71.4km����Ă���A�܂��������֓��������璼�ڃA�N�Z�X�����i�͂���܂���B���ׂĔ��䓇�o�R�ƂȂ�܂��B �@�D�ւ̏ꍇ�A���䓇�҂ŏЉ���u�ҏZ�ہv�Ŕ��䓇������j�������������P�����A�Q���Ԕ�����R���Ԃ̍q�C�ɂȂ�܂��B �@��̎ʐ^�������̎�`�u�O��`�v�ł����A�w�NJO�m�ɋ߂��`�ŁA��������^�D�̏A�q���Ȃ����Ƃ���A�D�̏A�q���͔�������Ă��܂��B �@ �@�܂���H�ɂ��ẮA��`�������Ȃ������ł́A���M�q��̃w���R�~���[�^�[�ɗ��炴��܂���B����P������͂蔪�䓇����Q�O�����œ������܂��B �@�����͋C�ۓI�ɂ����䓇�ȏ�Ɍ��������Ȃ̂ŁA�w���R�v�^�[�ɂ��Ă��A�q���͂��܂荂������܂���B |

|

|

| �@�O��̔��䓇�s���͔~�J�^���Œ��Ƃ������ƂŁA��H�ɂ͂������茙���Ă��܂��A��s��^�D�ɂȂ�܂������A����͈�ԏA�q���̍����Q�ւ����܂����B�P�ւōs���ΊҏZ�ۂł��w���ł����̑��Ő����ɓn��܂����A����͔O�̂��ߔ��䓇�ňꔑ���܂��B �@�������ɔ~�J������������͉H�c�����䓇���]�T�̓V��ł��B�O�����́A��Ȃ�Ă��̓��ł͌����Ȃ��̂ł͂Ǝv�����قǂł������A����͎O���R���p�������Ă��܂��B |

|

|

|

| �@����̖K��ł͂��Ȃ莞�Ԃ�����܂����̂ŁA����s���Ȃ������������������܂����B�ʐ^�͔���x�m�̎����ڕt�߂ɍL�����u����x�m�q��E�ӂꂠ���q��v�ł��B �@�����̂���Ƃ������ό������̂Ȃ����䓇�ɂƂ��āA��^�o�X�ł��s���鎖����A�c�A�[�ŕK�����Ƃ���ł��B���͂��Ă����A���[���ƐL�т��V�����̐�[�ɂ���W�]�䂩��́A��`�𐳖ʂɍ≺�n�悳��ɔ��Α��̎O���R����]�ł��܂��B |

|

|

|

| �@�ӂꂠ���q��ɂ̓��X�g�n�E�X������A�����̔_�Ɩq�{�W������~�n���ɂ��镗�͔��d�{�݁i���݂͋����ʼn��āA�^�x���j�̎������W������Ă��܂��B �@������Ƃ����x�e�X�y�[�X������A�����ŐH�ׂ���̂��u�����t�A�C�X�v�B �@���̓��͔��䓇�Ƃ��Ă͂���Ȃ�̏����ł������A���̃A�C�X�������̓\�t�g�ł����A�u���n�[�h�A�C�X�v�ŁA�r�߂�Ƃ�����肩����Ȃ���H�ׂ܂��B�����ł����������n���܂���B |

|

|

�@���H��������̂́A�����ł͗L���Ȃ��ǂ�E���̐��X�u�����v����B �@��Ԃ̃��j���[�́u�����t���ǂ�v�A�����h�q�������Ղ�Ԃ�����ŁA�������オ�肭�������B |

| ���悢������ցI |

|

|

||||||||||||

| �@�����A���䓇��`����͂X���Q�O�����̈����ǃV���g���w���Ő����Ɍ������܂��B���̓��͓����s�̐E�����܂Ƃ߂ĖK������\�肠�����悤�ŁA��֑O�Ƀ`���[�^�[�ւ��o���悤�ł��B �@���āA������ɏA�q���Ă���̂̓V�R���X�L�[�А����u�r�|�V�U�b�{�v�ł��B�����̂Ƃ��̏�����h�[�t�@��������傫���P�O�l���ŃG���W���o�͂��y�C���[�h�����Ȃ�傫���Ȃ��Ă��܂��B �@�O�q�̂Ƃ���D�ցu�ҏZ�ہv���V��̏�Ԃœ��ĂɂȂ�Ȃ��̂ŁA���̐l�������w���𗊂�ɂ��Ă��܂��B�����āA�w�������Ȃ������l���ҏZ�ۂɏ���Ă��������ł��B

|

|||||||||||||

|

|

| �@�������ɂ����܂����A���̓��͔��d���`���ɗ������܂����B�w���ł������H������ꍇ�͐����ɗ���������R���I�ɂ������L���ȂƎv���܂��B �@�����܂ł͖�V�O�������ł����A��s���Ԃ͂Q�O���������|����܂���B�r�|�V�U�̓h�[�t�@�������S�n�i�Ïl����U���j�͂����悤�ł��B �@��s���x�͂����Ƃ��S�C�O�O�Oft.�i�P�C�R�O�O�����x�j�ł�����A���Ȃ�߂Â��Ȃ��Ɠ��ւ̐ڋ߂ɋC���t���܂���B�����������̃w���|�[�g�͓��̍Ŗk�[�ɂ���A��s���̓�����猩�邱�Ƃ��ł��鎞�Ԃ͖w�ǂ���܂���B |

|

|

|

| �@�Ƃ������ƂŁA��C�ɐ����w���|�[�g�ɒ����ł��B �@�w���|�[�g�͋�̌����Ƃ��������łȂ��A�W�����ɂ���L��Ƃ������Ƃ������āA�W��L��Ƃ��Ă��g���Ă���A�~�x���ԉΑ��A�h�ЌP���̔��ꏊ�Ȃǂɂ��g���Ă��܂��B �@�w���͏�q�Ɖו������낵�A�܂�Ԃ��ւ̏�q���悹��ƁA������ї����čs���܂��B �@�E�̎ʐ^�͌��O�֏��ł͂Ȃ������w���|�[�g�̃^�[�~�i���r���D�D�D���Ă����̂͌����߂��ŁA�ҍ����ł��B�ʐ^�Ɏʂ��Ă�������˂͓������r�[�A�y���S���̉A�ɉB��Ă���̂��o�����r�[�B�����Ǝ�ו�����������ƁA�i�C�������[�v�Ŏd��ꂽ�o�����r�[�Ɋu������܂��A�ꉞ�B |

|

| �����̕��i |

|

|

| �@�����͏W����w���|�[�g���̕W���Q�O�Om�ʂ̍���������܂��B����͗������l�A�����̊C��ΎR�����ʂɓ˂��o����������ŁA�ΎR���̂̍����͕x�m�R�̑�������悤�Ȑ[�������邻���ł��B �@�ł����瓇�̎��͂͑S�ĂP�O�O���ȏ�̒f�R��ǁA�C������Ȃǂ͂���܂���B�܂�����������Ă��A�C�݂�������Ƃ���͖w�ǂ���܂���B �@���̏W���͖k���̈�p�ɏW�����Ă���A�����{�݂������ɏW�܂��Ă��܂��B �@�����āA�������\���镗�i��������B |

|

|

|

| �@�����͉ΎR���ł������̒n�`�Ƃ��āA���a�P�D�T�������̊O�֎R�Ƃ��̒��̓��֎R�̓�d�ΎR�ɂȂ��Ă��邱�Ƃł��B �@�����͖̂�R�C�T�O�O�N�O�ɂ͎听�w�ΎR�̂̑啔���͊������Ă��������ł����A�J���f�����̂̌`���͂Q�C�U�O�O�`�Q�C�P�O�O�N�O�A�܂�퐶����Ɋ|���鎞���Ƃ������ƂɂȂ�܂����B �@��{�I�Ɍ��݁A���̃G���A�ɂ̓��C�t���C�����Ȃ����߁A��ʂ̌����͂���܂���B�������A�J���f���̒��ɂ͐́A�r�V��̒n���ɂ��c��悤��̒r������A�܂����̓��ɂ������Ȃ����͂��R�Ɏ��͂܂ꂽ�L��ȕ��n�ł��������߁A�_�Ƃ�����ȖL���ȓ��ł����B�����Ɉ��i�X�N�i�P�V�W�O�N�j����ΎR�������n�܂�A�V���T�N�i�P�V�W�T�N�j�̑啬�Ύ��A���䓇����̋~���D�łQ�O�Q�����������A�P�R�Q�����S���Ȃ�܂����B�@ |

|

�@���́u�V���̕ʂ�v����T�O�N�ԁA�����͔��䓇�ŕs���R�ȓ�����������邱�ƂɂȂ�܂����B �@�r���A���x���A�����ʂ������Ƃ��܂������A������蓇�ł̐�����Ղ��z�����ɒf�O����Ă��܂������A�������䓇�ł͋Q�[�Ő������ꂵ�����ŁA���ōr�p���������̕����J�����Ƃ͖���E���X�؎��Y���v�̑�ɂ͂悤�₭�O���ɏ��A�V�ۂU�N(�P�W�R�T�N)���ɋA�����ʂ����܂����B���̎����u�ҏZ�v�ƌĂсA�A���D�̖��ɂ��c����Ă��܂��B���ʂ������Ƃ��ł����B���̂Ƃ��̐l���́A�Q�S�P���ł����B �@���݂��̎��ɂł����u�ێR�v�́A�[���[�^�ɂ͂܂����悤�ɎȁX�ɂȂ��Ă��܂����A����͉ΎR�̐Ԃ���ۂ��o�����ƒւ�i�X�ɐA�������߂������ŁA�n���̎q���B�ɂ̓[���[�łȂ��u�v�����R�v�ƌĂ�Ă��܂��B �@���̎ʐ^���u�ҏZ���v�B�������E���w�Z�̑O�ӂ�ɂ���܂��B���X�؎��Y���v�͐����̉p�Y�Ƃ��āA�u�����̃��[�[�v�Ƃ����l�����܂��B |

| �����Љ�@�@�W���� |

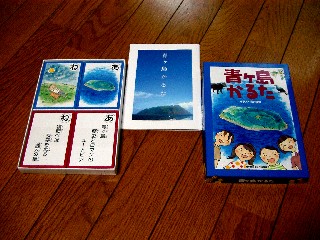

![�_�q�̉����W�]�L��](img1748.jpg) |

�@���̖k�[�ɂ����u�_�q�̉����W�]�L��v�B �@�L����Ē��ł͂���܂��A���䓇�Ɍ����������ɓW�]�䂪����ꉞ�A�Ԃōs����ꏊ�ł��B �@���Ȃ݂ɓ����ɂ͌�ʋ@�ւ͂���܂���̂ŁA���h�Ȃǂ�ʂ��Ď����Ŏ�z���Ȃ���Ȃ�܂���B�����͌�������肾���ԍL���A�R��������̂ŁA���]�Ԃ͌������܂���ł����B |

|

|

| �@�W�]��̉��ɂׂ͍������C�ɉ���Ă��܂��B���̉��́u�_�q�̉Y�v�Ƃ����C�݂ŁA�O��`���ł���܂Ŕ��䓇����̉ו��͂����炩���x�ʼnחg�����Ă��������ł��B �@�܂��A�O��`�͏W������͓��̔��Α��ɂ��邽�߁A����O�ɔ��邽�߂̔��Ƃ��Ă̐��i�����邻���ł��B �@�ォ��C�݂������铇���ł������Ȃ��ꏊ�ł��B |

|

|

�� |  |

| �@�����̌����{�݂͈�ӏ��̌ł܂��Ă��܂��B���̒��S�u����������v�B �@�l���Q�O�O�l�K�͂̓��{�ꏬ���������̖̂���ł�����A���R������܂�Ƃ��Ă��܂��B����̐E���͋��l�ē����o��悤�ɂȂ������Ƃ�����A�����͐����ȊO�̏o�g�҂��������܂��B |

�@����̌��������ɂ���̂��u�W��E�}���E�����فv�B �@���������Ȃ��W�q�{�݂ł����A���̓��͓��Ɉ�l�̒��݂��_���������Ă��܂����B�@ |

|

�� |  |

| �@�����قׁ̗A�����̔����������u�V�l�����فv�A���~���̏W��{�݂ł��B �@����ɂ��ׂ̗̐V�����������u�������Z���^�[�v�B�Q�O�O�Q�N�Ɋ����������������{�݂ŁA�P�K�ɐ����f�Ï��A���݈�t�P���A���Ȉ�t�P���A�Ō�w�P���������̌��N������Ă��܂��B �@�Q�K�͕ی��Z���^�[�A�ƍݑ�T�[�r�X�Z���^�[�A�R�K�͕ۈ珊�ɂȂ��Ă��܂��B |

�@�������Z���^�[�̂���ɐ�ɂ́A�u�������E���w�Z�v������܂��B �@���k����͏��Ȃ��ł����A��ϗ��h�Ȋw�Z�ŁA�J�����̋����⋳�ȕʋ����ȂǁA�ߑ�I�Ńt���L�V�r���e�B�ɕx�v�ɂȂ��Ă��܂��B �@���Ȃ݂ɓ����ɍ��Z�͂���܂���̂ŁA�ׂ̔��䓇�̔��䍂�Z�Ⓦ���̍��Z�ɐi�w���܂��B�@ |

|

�@���̖k������E�C���猩���Ƃ��A�^����ɖڂɕt���̂�����B�X�L�[�ꂪ���̓��ɂ���킯�Ȃ����A�S���t��ɂ͋������D�D�D �@���͂���A���̐����ɂȂ��Ă���ȈՐ����̉J���W���{�݂ŁA�R�̒n�`�𗘗p���ăR���N���[�g��ł��A�h���h�����{�����ꏊ�Ȃ̂ł��B���̉��ɂ͂P���g���̐����Ə{�݂�����A�ŋ߂ł͊����ɂȂ邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��������ł��B |

| �����̊X���� |

|

|

| �@�����ɂ��邨�X�͓B �@�ꌬ���u�\�ꉮ��X�v����B�����͂������ł����A�H���i�����G�݂ȂǕK�v�Ȃ��̂͊T�ˎ�ɓ���܂��B���R���������u���v������܂��B �@�E�̎ʐ^�͓����B��̃K�\�����X�^���h�Ƃ������R���X�B�\�ꉮ����̑O�ɂ���A���Z��������ł���Ă��܂��B �@�����ꌬ���u�e�r���X�v����B�������H���i�X�ł����A�ނ蓹���^�o�R�������Ă��܂��B �@�܂��A�����̈��݉�����͈ꌬ�B�e�r���X�A�X�ǁA���h�c���u��̑O�ɂ����u���������v����B�Ŕ��g�����Ȃ��A���ʂ̉Ƃ̗l�Ɍ����܂����A��ɂȂ�Ɠ��̐l�◈���҂ł������������Ă��܂��̂ŁA����Ǝv���܂��B���g�͕��ʂł��̂ŁA�C���˂Ȃ������ē��̐l�����ƃR�~�j���P�[�V����������Ă݂Ă͂������ł��傤�B �@�u���̐��͂�����ƁD�D�D�v�Ƃ����������v�A���ɂ�����蔪��̏Ē��̕����D���Ȑl�����܂��B |

|

|

�@�ɓ������̒��ł��A�{�Y�i�𓇊O�ɏo���ău�����h�Ƃ��Ă���̂͐���������������܂���B �@�����u�������v�͐����Y�ł����A�q��炵�����̂͂ǂ��ɂ�����܂���B �@���͓������͐����̕ꋍ���Y�q�����A�o�ׂ��A�����E�����n��ň�Ă����̂��Ƃ��B�����̌������������݂̂��A�������̃u�����h�Ƃ��ďo�ׂ����̂ł��B |

| �O�֎R���z���āD�D�D |

|

|

| �@�����̓��H�́A�������ɂ��L���Ƃ͂����܂���B��{�I�ɉ������ӂ�̗ѓ��Ƒ卷�������x�̕����ƁA����̐A���̔Z��������܂��B���ɉĂ̐����́A�A���̐���������������܂��B �@�܂��A�O�֎R���z����̂͌����A���V��̓x�ɕ���Ă��܂���������܂������A���݂ł̓g���l���ŕւ��ǂ��Ȃ�܂����B�W������O�֎R�̒��ɓ���Ƃ���ɂ��u���������g���l���v������A����ɔ��Α��̎O��`�ɂ��u��g���l���v������A��ʂ̕ւ͊e�i�ɂ悭�Ȃ�܂����B |

|