|

スパシオなぺーじ |

| ガイドブックに書いていない、小笠原観光ガイド! |

|

|

| この夏は初めて、オンシーズンに家族で小笠原に行ってきました。 小笠原のアクセスや観光名所などは、各種のサイトやガイドブック、さらにこのサイトの「東京の島巡りシリーズ第四段小笠原に行ってきました!」などを見ていただくとして、今回はガイドブックや各種のサイトにあまり書いてなく、しかも知っていると楽しく快適に小笠原旅行ができる、お役立ち情報を紹介します。 |

| まずは予約! |

|

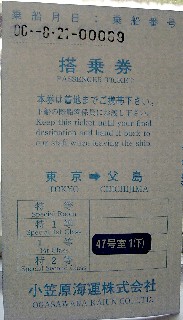

|

| まず小笠原旅行をするには、当然交通手段の確保からです。 既報のとおり共勝丸を除くと、小笠原に行くには小笠原海運の「おがさわら丸」が唯一の交通手段です。ですから、おがさわら丸の席が取れないということは、必然的に小笠原は行けません。おが丸は通常6日サイクルで運行していますが、お盆休みや年末年始などには3日サイクルや4日サイクルに変わる場合があります。 切符の手配については、小笠原海運から直接購入する方法(インターネットは2等のみ)や旅行会社を通じて購入する方法が一般的です。 それ以外にツアーやパックで、宿と一緒に手配する方法がありますが、小笠原のコースはあまり多くありません。その中で小笠原海運主催の「おがまるパック」と、今回私が利用した㈱ナショナルランドの「なしょなるパック」が一般的です。 なしょなるパックでは、トータル料金が若干安くなる他、旅行中の買い物や施設利用などで使えるクーポン券などが付いてきます。さらに通常2ヶ月前、7・8月は4月中旬から予約が始まるおが丸の乗船券も、スケジュールが出た時点から予約ができます。(但し、確定は同じスケジュールなので、実質は変わらないか?) でも、おが丸の乗船券は余程の繁忙期で、特2等などの一部を除いて満席になることも少ないので、それ程急いで予約することもないのかもしれません。 |

|

| 快適なおが丸の旅を! |

|

|

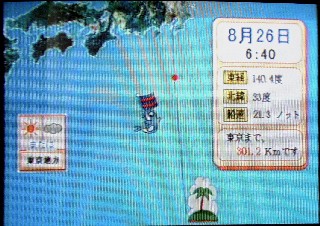

| 小笠原への旅を楽しむには、26時間半以上のおがさわら丸の船旅を、いかに快適に過ごせるかが鍵となります。 まず各船室にはテレビが備え付けられていますが、東海汽船の島伝い航路以上に外洋航路であるおが丸では、沿岸を進むフェリーと違って、東京湾を出た以降は、大島、三宅島、八丈島に最接近した時以外、地上波のテレビチャンネルは映りません。 見られるのはBS1・2と一航海で3回流されるビデオ映画、(タイトルは案内所に表示され、各回変えられます)さらに小笠原の観光案内・おが丸の船内案内と共に、航海中ず~っと流されているのが、写真にある小笠原(東京)までの航路案内です。 航路案内は早い話がカーナビの様に現在のおが丸の位置を地図上に示すと共に、経緯度と速力、目的地までの残距離を示します。通常航海中はもちろんですが、シケで到着が遅れそうな場合などは、現在位置と速力がどのようになっているかで、到着時間が推測できます。また、携帯電話も島に接近したときには一時的に使えるようになりますので、通過時間をチェックしておくといいでしょう。 また、一等以上の船室にはビデオデッキがあり、案内所で200円/本でビデオソフトを借りられます。それ以外の客室の利用者は、ビデオライブラリー室(有料)で借りたソフトを見ることができます。 |

|

| 寝てる以外は… |

|

|

| おが丸での26時間半の過ごし方が、小笠原旅の雌雄を決するということは申し上げましたが、その中でやはり大事なのは食べること。 おがさわら丸にはレストラン(通称:おが丸レストランと呼ばれますが、正式には船内レストラン)があり、一品料理、ラーメン、そば・うどん、スパゲティ、カレー、丼物などなどオールマイティで、お酒の種類もたくさんあり、値段もそれ程高いということはありません。 また、一等席など仲間と酒でも飲みながらのんびり船室で食べたいという方は、Aデッキの展望スナックコーナーのテイクアウトを利用しましょう。主食系は少ないですが、おつまみや小腹が空いた時などにいいメニューが結構あります。 さて上記のように、ほとんど食事には困らないおが丸ですが、八丈島沖を通過する際、つまり黒潮を突っ切る時がちょうど夕食時で、特に船の揺れが大きくなるのが常ですので、ここらで初期の船旅にも飽きたり酔ってきたりで、食欲も落ち始める頃です。ちょっと後で食べようか…となりますが、そういった場合、カップめんやパンなどを売店や自動販売機で買っておいて食べることがよくあります。またやること無くて昼寝~起きたら夜中で、お腹が空いた~…とか。つまりおが丸の船内では好きな時に小腹空きを埋められる食料を準備しておくことをお勧めします。 私の場合はいつも、竹芝のデイリーヤマザキで好みのカップめんやパン、スナック菓子を買って持ち込んでいます。(帰りの定番はどん兵衛天そば) |

|

| 冷たい飲み物… |

|

|

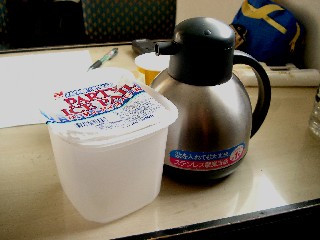

| 前の項で買出しの話をしましたが、おが丸には東海汽船の船内より各デッキに多くの自動販売機が設置されています。通常の飲み物はもちろん、缶ビール、酎ハイ、日本酒、牛乳、カップめん、洗面道具など種類も多く、料金的には当然市価より若干高めですが、品数に困ることは無いと思います。 でも、おが丸では特等には冷蔵庫が設置されていますが、それ以外では冷たい飲み物を飲みたければ、その都度自動販売機で購入するか、レストランなどに行かなければなりません。ということで船内売店では、ロックアイスを販売しています。(L200円、S100円) ところで、おが丸では給湯器も各所にあり熱いお湯を手に入れるのは簡単ですが、冷たい飲み水は自動販売機コーナーの冷水器を使うようになります。一等以上の部屋には広口ボトルのポットがあり、通常はお湯が入っていますが、私の場合はこれにロックアイスを入れ、氷の保存やペットボトルのお茶の保冷に使ったりしています。 |

| おが丸見学ツアー -秘密のエンジンルームへ…- |

|

|

| おが丸では通常入れない操舵室と機関室を案内してくれる「船内見学ツアー」を行っております。これは小笠原海運のHPで紹介されている程度で、船内でも特に掲示や案内放送をするわけではありませんので、意外に知られていないようです。 申し込みは事前予約ではなく、航海が始まって1時間程(父島行きでは11時から)案内所で受付をし、先着順に数グループに分けて、時間を指定されます。基本的には出港翌朝9時位から開始されます。 今回、うちの班は田中事務長の案内で、操舵室から見学を開始しました。(別班は機関室から入れ替えで…) |

|

|

|

| 平成9年に竣工した現在のおがさわら丸は最新型とは言いませんが、かなり高度な操船機構が使われています。 まず、操舵装置ですが、今の船には昔の海賊船のような大きな木製の舵輪はなく、ゴーカートのハンドルのような小さな舵輪になっています。これは当然、昔の船のように舵輪で直接舵を力ずくで動かすような機構になっていない事によります。また本船には自動操舵装置が装備されており、電子海図と組み合わせ、航海中はそちらを使用しています。ということで操舵の方法としては、写真の舵輪を操作して直接舵角を変える方法と、その上のダイヤルを回して、方位で船の方向を変える方法の二通りあります。 右の計器3種類は頻繁に確認するので、操舵室の前面窓の上部にも付けられています。左から舵角指示計(舵の方向を示す。現在面舵2度程度)、真ん中は速力計(当然ノット(≒1.852㎞/h)現在21.5ノット程度)、右は風向計のようです。 |

|

|

|

| 自動操舵装置と組み合わされるのが写真の電子海図です。当然操舵室の後方には紙の海図も用意されています。 電子海図はカーナビのようなものですが、単なる現在位置や陸地の情報だけでなく、水深や海底地形、航路標識など、多くの情報を選択して表示できるようになっています。 |

|

|

|

| 船の機関操作といえば、丸い表示板にレバーの付いた「エンジンテレグラフ」を操作し、その表示が機関室のテレグラフに伝わり復唱し機関操作に入るという、遠隔操作をしていました。現在の船でも機関室と連絡を取りながら速力調節をするのに変わりはありませんが、同様の装置が操舵室にもあり、直接操作できるようになっています。 写真のステッキ型のレバーがテレグラフ、つまり速力を調節するレバーですが、おが丸の場合このレバーでエンジン回転を調節するのではなく、スクリューの羽根の角度を調節し、速力の調節をしています。また、後進の場合は逆ピッチになって前に推力をかけるるようになっており、写真左の赤・緑の文字盤の計器が、スクリューのピッチ角を表示しています。 右の写真はテレグラフ基部の拡大ですが、「AHEAD:NAV.FULL」にランプが点いており、航海最大船速になっていることを表します。レバーの横にはテプラで数字が拡大して貼り付けられていますが、これはレバーの速力位置表示で、現在20ノット強になっていることがわかります。 表示は25ノットまで貼ってありますが、おが丸の試運転時最大速力24.74ノットです。 |

|

|

|

| 操舵室で見つけたこんなもの ① ミニキッチン。 24時間を交替制で勤務している操舵室では、休憩もままなりません。ということでマイカップを持ち込んでお茶が摂れるようになっています。当然、湯沸しポットはステンレスバンドで固定されています。 ② 舟神様 海図台の後方には舟神様の神棚があります。祭られているのは小笠原の大神様ではなく金刀比羅宮だそうです。 |

|

|

|

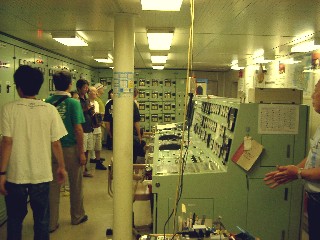

| 操舵室を後にし、別班と入れ替えで機関室に移動します。機関制御室へはC・Dデッキの階段途中から入ります。 機関制御室は建物の電気機械室のように、飾り気の無いメカニックの仕事場といった感じの風情で、ここは機械の性能維持のため、きちんと冷房が効いています。ここでは杉本機関長が解説をしてくれました。 機関室ではメインエンジン、空調、発電機などの補機、フィンスタビライザーやサイドスラスターなど、おが丸の機器管理全てを行っています。 |

|

|

|

| 機関制御室の正面には振り子式のアナログな傾斜計が取り付けられていました。 右の写真はフィンスタビライザーで、入港時は船体に収容されますが、航海中はせり出して横方向のロールを低減させます。このフィンスタビライザーは単なる水中翼ではなく、飛行機の補助翼のように翼端にエレベーターが付いており、船の揺れに合わせてそれを打ち消すよう自動的に動いてロールを抑える働きをします。実際、この角度を表示する計器は、絶えず左右の角度変化を示していました。 当然、燃費的にも速力的にも抵抗になることは間違いないので、最大船速にする場合は収納するそうです。 |

|

|

|

| 制御室から「秘密のエンジンルーム」に移動します。 こちらはモロに熱気とエンジン音の渦巻くまさに機関室です。 おが丸のエンジンは日本鋼管製「18PC2-6V」これはPCエンジンというNKK(現JFE)の主力船舶用ディーゼルエンジンPC2-6のV18気筒版で、シリンダ×行程:400×450㎜、出力9,926kw(13,500PS)/520rpm、乾燥重量は110tあり、これを2基搭載しています。 |

|

|

|

| 通常は500回転程度、80%程度の出力で航行し、1:0.4位に減速して推進軸、つまりスクリューに伝達しています。右の写真の中央に並んでいるのが回転計で、外側がエンジン、内側が推進軸の目盛りになっています。その両側に過給機回転計があるということは、ターボディーゼルということでしょうか? 制御盤には操舵室と同じ計器や機構が備わっており、操舵室操作との切替スイッチがあります。テレグラフレバーの外側、押しボタンの付いているレバーがエンジン回転のスロットルレバーです。 おが丸の燃料には港湾入港時のみに使うA重油と、航行用に使うC重油の2種類で、いずれも加熱して気化させ、着火しやすいようにしてから噴射しているとのことです。 興味深い燃費は14m/L程度だそうで、燃料高騰はやはり痛いそうです。 おが丸見学ツアーはここまでですが、今回の航海では海も静かだったこともあり、丁度青ヶ島沖辺りでデッキの照明を一定時間消してスターウォッチツアー(といってもガイドはありませんが)も行われました。 |

|

| レンタカー |

|

|

|

|

| さて、父島に着いて通常はペンションかダイビングショップの迎えの車に乗りますが、今回はレンタカーで小笠原観光をする場合のポイントです。 父島にはレンタカー会社というものがあるわけではなく、母島にはレンタバイクしかありません。(民宿と交渉して借りるという方法はありますが)父島でレンタカーを扱っているのは小笠原整備工場さん、小笠原の自動車整備を一手に引き受けている自動車整備工場です。 とはいえ、ここでも合計10台程度しかありませんで、オンシーズンの予約は早めに行いましょう。 今回借りたのは平成10年式、つまりうちのスパシオと同期生のスターレット1.3ルフレfです。エンジンは1.3Lの4E-FE:85PS、約11万キロ走行ですが、小笠原の車としては極上車です。 料金は2日半で約13,000円と、高額ではありませんでしたが、この間の走行距離は87キロ、消費した燃料は8Lですから、燃費は11㎞/L(10・15モード16.4)と、あまり芳しくありませんでした。山坂道の多い父島で小排気量の車に4人乗りではこんなもんでしょうか。 ちなみに父島でのガソリン代はレギュラー222円!母島ではさらに260円にもなります。省燃費運転に心がけましょう。 |

|

| 宿泊の支度 |

|

|

| 小笠原の宿にホテルは極少数で、ほとんどがペンション・民宿形式となりますが、設備や接遇には結構な差異があります。 基本的に民宿ですから、浴衣はもちろん、タオル・歯ブラシなどもなく、石鹸やシャンプーは浴室に備え付けのものを使うのが一般的です。さらに宿によってはバスルームが無くてシャワーだけとか、食事も朝夕食の対応がないとか、夜はダイニングに鍵を掛けてカップめんのお湯すら使えないなどというのもありますので、予約の際に問い合わせ確認が必要です。 いつも父島で利用している「ペンションクレセント」さんでは、タオル・歯ブラシも用意されており、各室専用バストイレ付きでバスタオルも備え付けられています。 ちなみに、おが丸のシャワールームには何もありませんので、行きには何がしかの用意は必要ですが、船内で購入することはできます。 |

|

| ネット環境 |

|

|

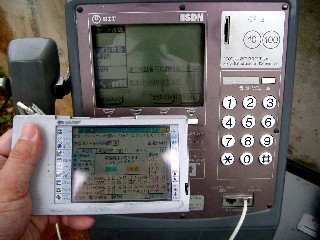

| 小笠原のネット環境は、この夏からFOMAのiモードが使用可能になったことから大幅に改善されました。ところが注意しなければならないのは、小笠原でのFOMAは伝播距離の大きい800MHz帯で提供する「プラスエリア対応機」でなければ使えません。現在販売されている端末であれば問題ありませんが、ちょと前の端末では会話もできませんので、注意が必要です。 私も以前使っていたデータカードP2402では対応していないことから、プラスエリア対応のP2403に交換しました。母島を含めて通信速度や使用エリアなど全く問題ありません。 |

|

| 海水浴では… |

|

小笠原の海水浴場はきれいな白砂の所もありますが、父島・大村海岸のようなサンゴ海岸や、宮之浜のような石ゴロ海岸もあり、漁サンを含めて足元を固めないと足を痛める場所が多くあります。 さらに海に入る時には、子供には「上履き」、私はカンフーシューズを履いて行きました。それでも岩やサンゴに引っ掛けて靴はボロボロ、足首はキズだらけになりました。(サメに蹴りくれたわけではありません) 本来であれば足首まで覆えるダイビングシューズを着用するのがいいのですが、それ程頻繁に行くわけでなければ、ハイソックスなどで足首を保護するだけでもだいぶ違います。また格好を気にしなければ地下たびが最高です。 |

| ナイトハイク |

|

小笠原ではオガサワラオオコウモリやグリーンペペ、夜光虫やスターウオッチングなど、夜の散策に行く機会があると思います。 ナイトツアーを申し込むのもいいですが、自分で回る場合にはペンションで借りるか、ミニマグライトなどもひつようになります。 小笠原は街道筋は街灯がありますが、道を外れると真の闇になりますので、地理不案内な人は単独行しないようにしましょう。 |

| 買い物 |

|

|

| 父島には必要十分な商店があり、観光で行く限り品数的に不足が生じることはありません。しかしコンビにがあるわけではありませんので、夜に必要なものは早めに買っておく必要があります。 外食・飲み屋は遅くまでやっていますが、スーパー等は早いところで17時頃、遅くても19時頃には閉まってしまいますので、必要な夜食などは日中に済ませておきましょう。 各店の営業時間は各パンフレットやガイドに載っていますが、おが丸の入港スケジュールによって変わりますので、よくペンション等で聞いておきましょう。 |

|

| 母島にて… |

|

母島での活動拠点になるのが、ははじま丸の着く沖港にある「母島船客待合所」です。 ここには母島観光協会もあり、観光案内だけでなくガイドツアーの申し込みなどもここで行っています。 また、冷房は入っていませんが休憩場所や昼食場所として、また島内では数少ない公衆トイレのある場所でもあります。 |

| 母島観光 |

|

前述のとおり、母島にはレンタカーがなく、民宿でやっているレンタバイクのみが交通機関となります。 家族などで島内観光を行いたいのであれば、観光協会を通じてガイドツアーを申し込むのが一番お手軽な方法です。 母島は車で回れば半日程度、南崎へのハイキングを加えて一日観光になるコースとなります。 |

| ロース記念館 |

|

|

| 母島で唯一の観光施設といえるのが、この「ロース記念館」です。 ロースとは明治時代に母島に住み着いたドイツ人フレデリック=ロルフス(後に帰化しロルフス=ラルフ)の通称から来ており、ロースが発見し活用し始めた母島産の火成岩ロース石でできています。 建物は大正時代に砂糖倉庫として港に作られたものを移築し、郷土資料館として使われています。 ちなみに、道路を挟んだ反対側の崖にロース石の石切り場の跡が見られます。 |

|

| 昼食 |

|

|

| 母島では、外食ができるお店が(というかお店自体が)数軒しかありません。しかもおが丸の就航スケジュールや曜日などで、さらに営業時間が限られてきます。 ということで、昼食は自前である程度考えておいたほうがいいでしょう。今回はペンションで作ってもらったおにぎりを、沖港のシンボルになっているガジュマルの木の下で、メジロやメグロのさえずりを聞きながら頂きました。 |

|

|

母島で一番営業している可能性が高いお店がココ「大漁寿司」。 ランチタイムは寿司ではなく定食や丼、そば、ラーメンなどもやっており、夏場のおすすめはステンレスボール一杯の辛口冷し中華です。 御飯物はごはんがなくなり次第終了ですので、ランチタイムは早めに行きましょう。 |

| 母島幻の定番といえば… |

|

|

| 小笠原に行けば必ずお土産などで定番、最近本土でも話題になっている「漁サン(ぎょさん)」です。 漁サンとはビニール製の一体整形の鼻緒式のサンダルで伊豆・小笠原方面や伊勢・志摩地方などの漁師さんに愛用されていることからこの名があります。適度なクッションと耐久性、底の滑りにくさで漁師さん以外にもマリンスポーツや釣りなどファンが多く、小笠原だけでなく最近ではネットなどでも見るようになりました。ところが、この魚サンには母島でしか入手できないという知る人ぞ知る幻のタイプがあるのです。 それがこの写真左側のタイプ。魚サンは通称「カリプソサンダル」と業界の人が呼ぶそうですが、まさにこれがそのカリプソです。その特徴として、①底全面に付けられている健康突起で通気性抜群!②他の製品よりつけ根が幅広く、高強度で甲高足に対応した鼻緒!③エアマックスよろしくかかとに刻まれた空気溝で衝撃を吸収し、心地いい履き心地!等があります。 購入は母島漁協売店にて… |

|

|

|

| 母島のお土産は、やはり母島特産の野菜や果物です。 トロピカルフルーツは父島でも手に入りますがその多くは母島産なので、種類や時期についても母島で捜したほうがいいようです。といっても母島の農産物は農家の数も規模も限られているので、常に一定量が一定の時期に出回っている物ではなく、旬を逃すと次のシーズンまではその作物は手に入りません。 JA母島販売所では島内のどの農家がどの時期に何をどの程度生産するかを把握していますので、そこで聞いて何が入る時期なのかを確認しましょう。 さらに自分で持ち帰れない場合には、次の船になってしまう場合がありますので、おが丸のサイクルに合わせて作物を選び、発送を依頼するのがいいでしょう。 写真のキングバナナは2便後の船で着ました。風味と酸味のあるおいしいバナナです。 |