|

�X�p�V�I�Ȃ[�� |

| ���䓇�̃f�B�[�v�ȃX�|�b�g�ɍs���Ă��܂����I |

|

|

| �@�䑠������߂�����͔��䓇�ňꔑ���A�����͔��䓇�̊ό������܂����B �@����܂ʼn��x�ƂȂ��㗤���Ȃ���A�Ȃ��Ȃ��K��ł��Ȃ������f�B�[�v�ȃX�|�b�g������͏Љ�܂��B |

| �h���́H |

|

|

| �@����̏h���́A�������䓇�ł����b�ɂȂ��Ă���u����r���[�z�e���v�ł��B �@���̎����̔��䓇�́A��T�܂ł���Ă����C�V���܂�A���̏T������Ă����Y�ƍՁA����ɂR���Q�P������̃t���[�W�A�܂�ƁA�t�̊ό��V�[�Y�����n�܂��Ă���A�z�e�����c�̋q�₲�w�l���X�̃O���[�v�������h�����Ă��܂����B �@�E�̎ʐ^�A�z�e���̎Ő��ɂ����Ŕ��ł����Ԃ����̒��A����u�A�J�R�b�R�v���Ǝv������u�C�\�q���h���v�ł����B�������݂̒��Ԃł����ǂˁB |

|

|

|

|

�@�r���[�z�e���ɂ͖{�قƐV�ق�����A���r�[�ɋ߂��{�ق͓V�䂪�Ⴍ�����ԌÂ����������܂����A���܂����V�ق̕��͕������L���A�a�������ꂢ�ł��B �@�e���r�̓f�W�^���e���r�ɂȂ��Ă��܂����A���䓇�ł̒n��f�W�^�������͂Q�O�O�W�N����ŁA�܂��A�i���O�����݂̂̎����ɂȂ�܂��B �@�������͈̂ȑO�Ȃ������A���j�e�B�̍����B�ʐ^�͈ꕔ�ł����œ��ꂵ���g���s�J���ȃp�b�P�[�W�Ŏ��u���V������~�߃S���ɕt�����g���̂Ăɂ͐ɂ����i���A�w�A�o���h�┯���߂�����܂��B�ŋ߁u�q�[�����O�A�C�����h�v�ŎႢ�������^�[�Q�b�g�ɂ��Ă��锪�䓇�̎p���̌��ꂾ�Ǝv���܂��B |

|

|

|

�@�x�X�r���[�z�e���͗��p���Ă���̂ł����A������͊O�Ɉ��݂ɍs���Ă��܂��A�[�H�������ŐH�ׂ�͎̂��͏��߂Ăł����B �@�E���T�ɂ͕����Ă��܂������A�������͂������Ȃǒn���̐H�ނ��g�����Ȃ��Ȃ����ȓ��e�ł��B �@�������n�߁A�ΐF�̐H���͑S�ăA�V�^�o�W�ɂȂ��Ă���A�܂��E��̏ē��̓��M�̓��ł��B �@���̒��H���\���ȓ��e�ł��B |

| ����̑��_�I |

|

|

|

|

| �@���䓇�̃����^�J�[�͓X�܂��䐔���\������܂��̂ŁA�y�����Ԃ��܂߂ď����̑I�����\�ł��B����̓g���^�����^�J�[���䓇�i���䓇�����ԁj����o�P�N���X�̃��B�b�c���W���ԁi�U�C�O�O�O�~�j���肵�܂����B �@���̃��B�b�c�͂P�k�̂P�j�q�|�e�d�G���W���Ƃb�u�s�𓋍ڂ����x�[�V�b�N�O���[�h�ŁA�c�u�c�i�r�t�ł����B �@�C���v���b�V�����ł����A����o���ɃN���[�v���������Ȃ��b�u�s���L�̃N�Z�́A�ȑO������}�[�`�̕���舵���Â炢���������܂��B����o���̓s���[��Ƃ��������Ōy�ʂȃ{�f�[�ɏ\���ȏo���ƃg���N��L���Ă��܂����A�������̃G���W�����i�~�b�V��������H�j�����ɂ��邳���A�ЊO�}�t���[�̂悤�ȁu�u�I�[�v�Ƃ������������܂��B �@�Q�[�g���̃V�t�g���o�[�͌�쓮�h�~�ɂ͂����̂ł��傤���A�ؕԂ��̎��Ȃǂ̂q�|�m�|�c�̍s���������\�ʓ|�ł��B�c�����[�h�̃G���W���u���[�L�͂n�^�c�I�t���x�A�a���[�h�͂Q�����W���x�̌����ŁA���䓇�̋}��ł̓t�b�g�u���[�L��p�ɂɎg���悤�ɂȂ�܂��B �@�Z���^�[���[�^�͎Ԋi��h���C�r���O�|�W�V�����ƃ}�b�`���Ă��炸�A�܂Ƃ��ȃh���C�r���O�|�W�V�������Ƃ��炭�����Ɏ����������Ă����Ȃ��ƁA���[�^�[�����E�ɓ����Ă��܂���B������E�̓X�p�V�I�Ɋ����ƁA���܂肢���悤�Ɋ����܂���B �@�R��͂S�X�D�U�L���𑖂��ĂP�R�q/L�ƕ��}�Ȍ��ʂł����B�i���M�����[�P���P�U�X�~�j |

|

| ����A�����ƃr�W�^�[�Z���^�[ |

|

|

| �@���č���ŏ��ɍs�����̂́A���䓇��`�̂����쐼���ɗאڂ���u�s������A�������v�ł��B �@�����͔���x�m�Ȃǂ̗n���n�̏�ɐ��炷��L��Ȏ��R�т𒆐S�ɁA�M�сE���M�т̐A�����ώ@�ł��鎩�R�����ł��B�����́u����̐X�v�u���{�̐X�v�u���E�̐X�v�y�сu���n�v�ȂǁA�W�̃]�[������Ȃ�A����n�A����������W�����O���N���[�Y�i�Ƃ����Ă��Ԃ�k���Łj���y���߂܂��B �@�Ԃōs���ꍇ�͓����������Â炢�̂ŁA�n���̐l�ɂ悭�������ق��������ł��B�i�K�C�h�Ȃǂɂ������܂���j |

|

|

|

| �@�A�������̉��n�]�[���ɂ́A�����V��̂ق��A��������������܂��B �@�����ɂ͏��a�̎���Ɉꐢ���r�����u���䓇�̃L�����v�����܂��B �@�L�����͌��X���䓇�ɐ������鎭�ł͂Ȃ��A�����쓌�������p�ɂ����Đ������鏬���Ȏ��ŁA�傫���͌����炢�����Ȃ��ƂĂ����킢�������ł��B �@���Ɠ�����̕��͂����m�̂Ƃ���A�R�ソ�Ђ��̖���u�����f�J�v�ŁA��l�����܂�肭��̂��ߑ䎌�Łu���䓇�̂����I�v�Ƃ����̂ŗL���ɂȂ�܂������A���̎��̃|�[�Y�őO�����グ��̂́A�L�����������~�܂鎞�K���ʐ^�̂悤�ɑ�����{�グ��Ƃ��납�痈�Ă��܂��B |

|

|

|

| �@�A�������̒��ɂ́A�����̈ē����ł����锪��r�W�^�[�Z���^�[������܂��B �@�����͔��䓇�̎��R�̏Љ��ʐ^�p�l����p�\�R���ɂ��p���`�R�[�i�[�A�f��������ȂǁA���䓇�̎��R���킩��₷���Љ��A�C�e�����Y�����B�܂��A���R�����Ȃǂ̍s�����Â��ق�����A���R�ώ@�ɂ��ĂȂǃA�h�o�C�X���s���Ă��܂��B �@�W���̒��ɂ͏��}���Łu�O���[���y�y�v�ƌĂ��u���R�E�_�P�v�̎����̑��A������̂��̎������W�����Ă��܂��B |

|

|

|

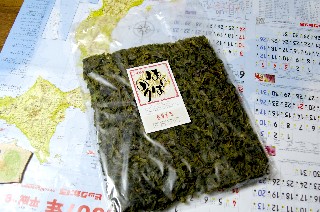

| �@�r�W�^�[�Z���^�[�ł₽��ڂɂ���̂��A���́u�E�~�E�V�v�̊ŔB �@���̑��ɂ��ē��W�������łȂ��A�Ɩ���NJ|���A���y�Y�̒u����ʂ�����݂Ȃǁu�E�~�E�V�v�O�b�Y�����������܂��B �@�X�^�b�t�ɗ��R���Ă݂��Ƃ���A���ɔ��䓇�ɌŗL�킪����킯�ł͂Ȃ����A���\�ߊC�Ō�������̂Łc���x�̗��R�������ł��B |

|

| ����x�m�Ƃӂꂠ���q���� |

|

|

| �@���͔���x�m�̎R���ɂ��锪��ӂꂠ���q��Ɍ������܂��B �@����x�m�ւ̓��͂�����Ƃ킩��Â炢�ł����A���H�ē��W�����悭���Ȃ���͂���܂��傤�B�i�P���ɎR�Ɍ���������I�ԂƁA���\������������܂��j �@�R���ɓ���Ɠ��������i�����ꂢ�ʼn��K�ȓ��H�ɂȂ�܂����A�ܑ��͍r��Ă��ĕ�������܂��̂Ń����`���ȑ�����͂��Ȃ����������ł��B |

|

|

|

| �@�ӂꂠ���q��ɏオ�������ɂ͉J�͏オ��܂����́A���䓇�Ȃ�ł͂̋����Ɗ����ŋx�e�ɂ���Ȃ��Ȃ��o��C�����܂���ł����B �@�������̊����ŁA�����Ŕ����Ă��邠�����\�t�g�i�n�[�h�H�j�N���[���͐H�ׂ�C���܂���ł����i�Ƃ��������̓��͖��l�j���A�����̔��@�Œn���Y�́u���䓇�����v�͍w���ł��܂����B�����������ł����A�Â݂������������������ł��B �@�E�̎ʐ^�́A�ӂꂠ���q��̓d�͂�d���Ă��镗�͔��d�ł����A�Q�O�O�T�N�̉ĂɌ������ɂ͂Ȃ������V�^�̕��͔��d�@�����[�ɐݒu����Ă��܂��B����͐������^�x���V�I�������ԁi3�i�j�Ƃ����āA����܂ł̃v���y���ł͂Ȃ��c�^�̉H�����g���A�����ɂ������Ƃ̎��ł��B�������₮������C���[�ŌŒ肵�Ȃ��ƂȂ�Ȃ��قǁA�����̕��������Ƃ������Ƃł��B �@���Ȃ݂ɈȑO�������H���̉�ꂽ���̂S������ꂪ�g�܂�Ă��܂������A���d�@�{�̂����낳��Ă��܂��Ă��镨������A���̐敜������̂��ǂ����C�ɂȂ�Ƃ���ł��B |

|

| ���̓��̒��H�́H |

|

|

| �@���̓��̒��H�͓������ɂ��悤���A���������ǂ�ɂ��悤���l���܂����B�ǂ�����O���ɐH�ׂ��̂ł����A�����͍s�������Ƃ��Ȃ������X�őI�т܂����B �@���䓇�ł��������ǂ�̓X�Ƃ��āA�O���́u�����v�ƕ���ŗL���Ȃ̂�������A��ꋽ�́u��x���v����B �@�����ȓX���ł����A���ǂ�̃{�����[���͖��_�B��ł������_�̗̑������ǂ�ŁA�������߂̓J�c�J���[���ǂ�B�L�����̂悤�ł����A���͂������߂ł��A�������������܂��B �@�܂��a�l���ǂ�Ƃ��āA�����Ă��ɗ��Ƃ��A����ɊC�V�V�̏������������Ȃ��ǂ������܂��B |

|

| ���䓇�̂������߃X�|�b�g�I |

|

|

| �@���y�����كt���[�N�̎��ɂƂ��āA���쌧��q����q���̖��������ق��_���ɂȂ������A��Ԃ̂������߂͂������䓇���j���������قł��B �@������x���̌����ɁA�����E���j�E�������X�̓W�������Ă���A�����E���e�E�W�����@�Ƃ����x�X�g�̎����قł��B�r�f�I��f���v���W�F�N�^�[�Ȃǎg�킸�A�����ȃe���r�ɊۃC�X�Ƃ����̂��܂��������ł��B �@���䓇�ɂ͏�L�̃r�W�^�[�Z���^�[���܂߂āA���̕����E���R�E���j���w�ׂ�{�݂���������܂��̂ŁA���������w���Ĕ��䓇���w��ł��炢�����ł��B |

|