|

スパシオなぺーじ |

| 静岡・お茶の郷博物館に行ってきました! |

|

|

| さて、2日目は静岡県は島田市にあります「お茶の郷・博物館」のレポートです。 正直、大井川鉄道へのつなぎで立ち寄る予定でしたが、郷土資料館マニアの私としてもなかなか捨てがたいコアな内容の資料や展示の施設でした。 現在の島田市は旧金屋町、川根町と合併し、静岡県でも牧の原台地の一角に位置する、静岡茶の一大産地の一つです。お茶の郷の周りもその名に恥じず、広大な茶畑に囲まれた中に立地しています。 施設的には地味ですが、相良牧之原ICから大井川観光の途中にあってお土産のための観光経由地の性格もあり、結構観光バスなども立ち寄っています。 |

|

|

| 施設は駐車場側に商業館があり、その1階は銘茶をはじめお茶にちなんだお菓子や地元の特産品や工芸品も販売している店舗「ゆめ市場」になっています。その一角には喫茶「源宗園」があり、11種類のお茶と組み合わせられるスイーツのセットが頂けます。 |

|

|

| 商業館の2階には、150席を持つ「レストランもえぎ」があります。団体用のメニューの方が充実しているようですが、もちろん個人でも利用ができます。 また駐車場の横には、軽食の売店「茶待夢(ティータイム)」があります。当然、抹茶を代表とするソフトクリームの他、抹茶たいやきなどもありますが、この日の暑さでは… ここまでは入場料のいらない部分、博物館には600円の入場料がかかります。(ネットで割引券あり) |

|

|

| さて博物館に移動すると、先程まで観光バスで来ていた人影が消えて、静かに見学ができるようになりました。 エントランスの2階から3階に階段で上がると、正面に展望が開けます。ここは台地の上なので遠景に大井川を見下ろす一大パノラマが、それを借景にして手前には茶室と日本庭園が見下ろせるという城主・殿様気分が味わえます。 さて、この庭園の茶室ですが、小堀 政一は、江戸時代前期の茶人であり、建築家、作庭家であった「小堀遠州(政一)」が手掛けた庭園と建物を復元したものです。茶室「縦目楼」は遠州が住まいした伏見奉行屋敷と京都の石清水八幡宮の瀧本坊を組み合わせもので、庭園は同じく京都の仙洞御所東庭を再現しています。 茶室は有料(抹茶、お菓子付き)ですが、どちらも見学することができます。 |

|

|

| 展示施設の入口には「お茶との出会い」コーナーがあります。 ここではまず、ウエルカムティーをカウンターでいただくことができます。(月替わり?) ここではお茶の関する簡単なクイズを行っており、全問正解すると写真のように結構まともなお茶染めのハンドタオルをいただけます。 |

|

|

| カウンターの反対側には、世界30ヵ国から集められた90種類のお茶が展示されています。 お茶は引き出しに分けて入れられており、実際に引き出しを開けてお茶に触れたり香りを楽しんだりすることができます。 |

|

|

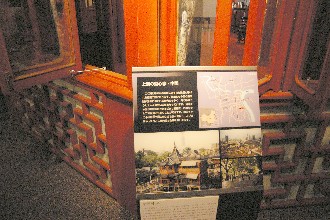

| さらに進むと、そこは「世界の喫茶」コーナーになります。 ここは世界各地の茶器や道具、喫茶店などが展示・再現されています。 写真は中国は明の時代に建てられた、上海の湖心亭です。中国の伝統的な茶館の面影を残しており、ここで烏龍茶や釜炒りの緑茶を楽しんだそうです。 |

|

|

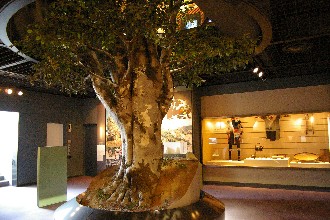

| 次は「世界を駆けるお茶」「お茶のふるさと」コーナーになります。 ここではお茶は中国西南部に端を発し、中国の人々から世界中へ嗜好品として、喫茶文化が拡大していった歴史を紹介しています。 ここの2階から3階の吹き抜けに巨大な茶の木が植わっております。果たして生きている木なのかどうか確認しませんでしたが…(たぶんレプリカ?) でも、この雰囲気は「愛・地球博」のパビリオンの雰囲気があります。 |

|

|

| 展示にはパネルや現物だけでなく、映像展示もあります。 お茶のできるまで、お茶の入れ方、牧之原大茶園の成立など、時間があれば視聴してはいかがでしょうか? |

|

|

| さて、最後の展示は「日本人のくらしとお茶」コーナーです。日本に渡ったお茶文化が、日本固有の独自の発展や変化をしていった歴史と、製茶技術の発展の歴史を展示しています。 面白いのは、いろいろな地方で茶粥のようなものを泡立てた食べ物が複数存在すること。しかもその名が「バタバタ茶」(富山県)、「ブクブクー茶」(沖縄県)、「ボテボテ茶」(島根県)…? 見た目も似ているけど… |

|

|

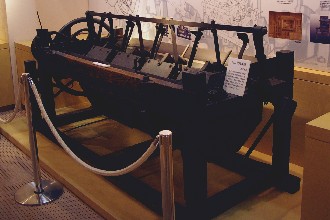

| 私の好きなメカニカルな部分も少数ですが展示がありました。 左は大正末期に手揉み製茶の最終段階を機械化するために量産された、「臼井式精揉機」。4箇所の揉圧盤が前後に振動し、針状の煎茶を作ることができるそうです。 そして右は現代版、製茶業界の機械化では地元トップメーカーである株式会社寺田製作所製、「少量製茶精揉機EH−1」。ガスの熱源で、1時間ほどで仕上がるそうです。 |

|

|

| 博物館の順路の最後には、「くつろぎのお茶」コーナーがあります。ここでは石臼を使った抹茶挽き体験が無料で行えます。 抹茶は蒸して乾燥した「碾茶」(右の写真左)を石臼等で挽いたものですが、これがなかなか出てこない。あまり気合入れて回すと、緑の煙になってしまうので、結構力加減や回転数が難しい作業です。右のパケットでちょうど2杯分くらいでしょうか。 |

|

|

| 博物館の中で見つけたもの。 左の写真は「ムスタッシュティーカップ」。口ひげのある人専用のカップで、カップの内縁にヒゲを載せる台があって、その中央の穴からお茶を飲むことができます。 右はトイレにあった消臭剤。当然のように「乾燥させた茶殻を利用しています」の文字が。 |

| 大井川鐵道、新金谷駅へ! |

|

|

| 次はこの日のメインイベント、大井川鐵道SL乗車に移行します。 大井川鐵道は静岡県島田市の金谷駅と川根本町の千頭駅間、39.5キロを繋ぐ大井川本線をメインに蒸気機関車の動態保存・運行が行われている路線として知られています。 始発の金谷駅はJRにおまけのように付いている小さな駅で、駐車場所もありませんので、お茶の郷からは金谷駅を出越して、10分程の距離にある新金谷駅に向かいます。 新金谷駅は大井川鐵道の実質的な拠点駅で、車両基地の他、大鉄関係の各施設もこちらの駅に集中しています。 とはいっても、駅前に向かう道は路地のようなところで、案内も出ていませんので、よく確認しながら進みましょう。 駅舎を出越すと左側に駐車場の案内看板と係員がいますので、こちらで料金を支払って指示された場所に駐車します。乗用車は1日700円です。 |

|

|

|

|

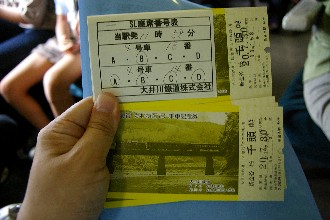

大井川鐵道の駅舎は昭和初期のままの建物がそのまま使われていて、SLだけでなくいろいろなロケに使われています。新金屋駅も大きな駅舎ですが、羽目板造りのアンティークな構造です。 SL急行は全席指定なので予約はネットなどで事前に行っておき、駅で乗車券の出札を受けることになります。 また、この日は昼の列車を予約しましたので、車中で食べる駅弁も合わせて予約しておきました。駅弁は駅舎の向かい側ににある、大鉄施設「プラザロコ」内でも販売していますが、電話で事前に予約をしておくと、席まで届けてくれます。代金は乗車前にプラザロコで支払っておきます。 |

|

|

| この日の機関車は「C11 190」。1940年に製造され、2003年に復活した車で、お召し列車を牽引したこともある、C11としては全国でもグッドコンディションの車です。 また、私が乗車した客車は「オハ47 512」。こちらは1960年台半ばに作られた3等客車です。ちなみに通路側に付いている板は手すりではなく、夜行列車として使われる際の頭を寄りかける枕です。 先程、代金を払ったお弁当は、座席にまとめて置いてありました。 |

|

|

|

| 大井川鐵道ではSLだけでなく、京阪、南海、近鉄など関西圏私鉄の特急用車両が移管前の塗装で使われています。 写真は1958年(昭和33年)製の、南海電鉄で通勤電車に使われていた21001系電車です。この車両は譲渡に当たって、大井川鐵道側の希望でわざわざ旧塗装に戻されたそうで、さらに右の写真のようにワンマン使用のための改造を受けています。 |

|

|

|

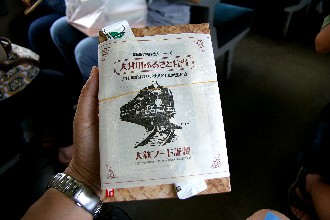

| それでは、大井川鐵道名物の駅弁の数々を紹介しましょう。 まずは、「大井川ふるさと弁当」。山女の甘露煮や地の野菜、桜海老の佃煮、果物などが入った、おにぎりベースの昔懐かしい伝統的な駅弁です。 |

|

|

|

| 次は「東海道金谷宿弁当」。ご飯は焼津の鰹の混ぜ御飯に桜えびの佃煮を散らしています。エビフライは緑茶風味に、里芋の塩茹、くわいとおくらの海苔巻き串など、地元の食材を使っているようです。さらにお弁当の中には、醤油の代わりに「抹茶塩」が入っています。 | |

|

|

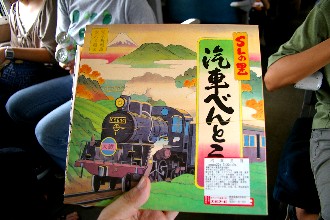

| そして、最もスタンダードでそれぞれのお弁当の特徴を組み合わせたのが「SLの里汽車べんとう」です。御飯もおかずも十分なボリュームがあります。 ソースの入れ物が汽車の形をしているのもご愛嬌です。 |

|

|

|

|

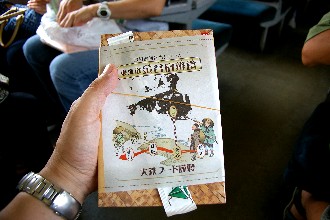

| お弁当には、子供向けに「お子様弁当」も用意されています。 また、各お弁当にはオリジナル缶入り緑茶が付いています。 右の写真はふるさと弁当についていた、オリジナル絵葉書です。お弁当は大鉄グループの一つ、新金谷駅前にある「大鉄フード」で作られています。 |

||

|

余談ですが、大井川鐵道はちゃんとした蒸気機関車ですので、普通に煙や煤を吐きながら走ります。客車は旧型で当然冷房はありませんので、夏場は窓全開で乗ることになります。 さらにこの路線はトンネルも多いということで、かなりの煤を被ります。窓側で前向きに座る方は防塵メガネが欲しくなるかもしれません。 |

| 奥大井音戯の郷へ |

|

|

| 本線の終点である千頭駅は、金谷や途中の駅と違って、観光地の拠点駅の風体になっており、駅前広場やバス乗り場がきちんと整備されています。寸又峡へ向かうバスもこちらから出ています。 | |

|

|

| 千頭から先の井川までは、「南アルプスあぷとライン」と呼ばれています。直通の列車はなく、千頭で専用の列車に乗り換えなければなりません。 元々ダム建設の専用線として建設されたもので、その名のとおり歯車を噛ませて急勾配を上るアプト式の鉄道としては、現存する唯一のものになります。 その踏切を渡り、線路沿いを少し戻る方向に歩くと、銀色の巨大な屋根を持つ、「音戯の郷ミュージアムゲート」が見えてきます。 音戯の郷は道の駅でもあり、ゲートの中には地元の産物を販売する「谺(こだま)の会」があります。名物の茶羊かんやお茶はもちろん、猪鹿肉まんや原木栽培のしいたけ・手造り田舎こんにゃく・民芸品などを販売しています。 |

|

|

|

| ゲートからミュージアムに向かう通路は「風の散歩道」と呼ばれています。通路を吹き抜ける風を、日本の伝統的な音である、風鈴・土鈴・琴の音で表現しているのですが、発信しているのは柱の上のスピーカーからで、演出には色気がありません。風は、下界とは比べ物にならないほど涼しくはなっていますが… エントランスに入ると、建物は木材を組み合わせた凝った造りになっています。一角には小さいながらミュージアムショップもあります。 |

|

|

|

| 入口の中庭には、現代彫刻のような展示物があります。 左は地面から生えた巨大な「音の蛇口」、まんまな名前です。バルブを回すとゴボゴボとかいろいろ音がします。 右は「レーザーホン」。ちょうど右手の山の上にある「智者の丘公園」との間にそれぞれ2本のレーザー光線が発信され、その光にのって声が流れ、交信できるという仕組みです。当然ですが、そちらに誰か行っていないと、話し相手ができません。 智者の丘にも音の蛇口などの「音具」が設置されているそうです。 |

|

|

|

|

|

| 入場すると、左の写真にある聴診器を貸してくれます。館内ではこれを各所に当てて音を聞くような仕組みになっていますが、この日は小学校の団体さんが居たためたいへんにぎやかだったため、全然聞こえずアイデア倒れの感がありました。 右上は「森のワンショット」、あまり音とは関係ありませんが、レーザー光線の射的のようなものです。 左下の壁面にあるパイプはオルゴールですが、この日は残念ながら演奏が聴けませんでした。 この他にも引っ張ったり叩いたりして音を出す展示物が各所にありますが、あまり特徴的なものではありません。 また音戯シアターという、映像展示のミニシアターがあり、本川根町の民話の「ダイラボッチ」、「南アルプスの自然」、奥大井の自然とのふれあい方をガイダンスしたファンタジー「妖精の贈り物」などを上映しています。途中退場は可能ですが、休みなく3本35分ぶっ通しで上映するのは、子供には酷ではないでしょうか? |

|

| 帰途へ! |

|

|

| さて、帰りもSLを利用しましたが、今度の蒸気機関車はC56 44です。こちら1936年製ですが、ちょっと外見が違うのは、戦時中に一時タイに送られ、その後日本に帰って来たためで、一旦日本の姿にもなりましたが、2007年の改修の際にタイ国鉄時代の姿に戻って運行されています。 なお、この編成の際には補機として、いぶき500型電気機関車が後から連結され、運行されています。 |

|

|

|

| 客車の方も、来る時よりもさらに古いオハ35、戦時中に作られた車両です。内装や床、座席の枠まで美術品のような木材が使用されていて、アンティーク家具のような美しさがあります。 窓側の足元には電気暖房の設備が付いて狭くなっていますが、これは大井川鐵道では使用できないとか? それから、大井川鐵道の客車には灰皿が付いていますが、禁煙です。 |

|

|

|

| 沿線にも観光施設がありますが、旅番組の定番は「川根温泉ふれあいの泉」です。ここは露天風呂から鉄橋を渡る列車を見ることができます。ということは当然、列車からも露天風呂が見られます。が、見えるのは男湯の上半身のみですので。 列車の車内には乗務員の方が車両をまわって、沿線ガイドをしたり、ハモニカ演奏を聞かせたりと、乗客を楽しませてくれます。 また、車内でも飲み物やオリジナルグッズの販売があります。 |

|

|

|

| 新金谷駅まで戻り、再びプラザロコを紹介します。 プラザロコは鉄道車両の展示施設や大井川特産品の販売、喫茶や休憩施設としてなど、列車の待ち時間に利用できる便利な施設です。 展示施設には島根県の一畑軽便鉄道で使われていたSLいずも号(右)や、井川線で貴賓車として使われていたCスロフ1形(C1・2)(左)などが展示されています。 |

|

|

|

| 電車の隣には、再現された昭和の駅舎があり、ここを通って車両の展示に行くようになっています。(なぜか駅員はアンパンマン?) 駅前には円筒ポストの他、懐かしい公衆電話ボックスと青い公衆電話も再建されています。 |

|

| この日の夕食は? |

|

|

| 家から東名高速道路方面に行く場合は、中央道河口湖線−東富士五湖経由で御殿場を通ることから、この付近のお店をよく利用します。 こちら何度か利用している和風ステーキ茶屋「貞坊(ていぼう)」さん。幹線道路からも少し離れており、地元の人にもよく利用されているお店です。 この隣にはシチューやオムライスなどの洋食を手軽に利用できる、料理酒家「九良左衛門(くろうざえもん)」もあります。 |

|

|

|

| ステーキやさんですから、当然内容はステーキになります。夜は基本的に3つのコースになりますが、単品のステーキに御飯セットを組み合わせることもできます。 左はサーロインステーキ200g、セットになるもやし炒めとの相性が絶品。右はヒレステーキ100gです。 私が食べたステーキとしては、ホテルハイジのレストラン「クララ」のものと並んで、是非ともおすすめしたい一品です。 |

|

|

|

|

|

|

|

| こちら、一番安いAコースの内容です。これに100g程度のステーキが付きます。ステーキだけでなく、刺身もおいしいのがここのウリでもあります。 | ||