|

�X�p�V�I�Ȃ[�� |

| �܂��̓��b�N�n�[�g��ցI |

|

|

| �@�����͈ɍ��ۉ���Ɍ������܂����A���ڍs���ɂ͂܂������̂ŁA�t�߂̊ό��{�݂��o�R���čs���܂����B �@���ɂ͊��ɐ�͎~��ł��܂������A���Ȃ�̌�ʗʂ�������̂̑��ÊX���̘H�ʂɂ́A�܂��܂����Ȃ�̐ϐႪ�c���Ă��܂����B�������A��������쌴���܂ō~��Ă��܂��Ƃ܂�������͖����Ȃ�����Ă��܂����B �@��������͍����P�S�T���������̂܂��c���ʂɐi�݁A�r���A���R���ɂ��郍�b�N�n�[�g��Ɍ������܂��B |

|

|

| �@���b�N�n�[�g��͏��c�s�̐މ�ЁA������ЃT���|�E���^�c����̃e�[�}�p�[�N�ŁA�嗝�Α��Ƃ��Ă�܂��B �@���̕t�߂́A���������ł������\�ȎR�̒��ŁA���������̐ϐႪ���̕t�߂����܂��c���Ă���A�e�{�݂͎R�̎Ζʂ������X�̒��ɎU�݂��Ă��܂��B |

|

|

|

| �@�ŏ��Ɍ}���Ă���錚���́A�����葊�Ɓ@�{��݂����̊ďC�ɂ����ꂽ�Ƃ����A�q�[�����O�X�|�b�g�u�݂��̐��E�v�ł��B��������̌��ʂŐS�Ɛg�̂������b�N�X�����Ă���܂��B | |

|

|

| �@���Ɍ����͍̂�̓r���ɌX�𗘗p���ĊK�i��ɗ����Ă���u�n�[�g�o�U�[���v�ł��B �@������ɂ̓��b�N�n�[�g�I���W�i�����i�A�S��ނ̒n�r�[���A���[���b�p�̃��C����H�ށA���َq�A���E�̎G�݁A��������ȂǁA���\�Z���X�̂������i������ł��܂��B�J�b�v���ł��ꂱ�ꌩ�ĕ����̂ɂ������X�ł��B �@���͋C�̓f�B�Y�j�[�����h�Ƃ������A�X�y�C������n�E�X�e���{�X�Ɍ�����悤�Ȋ����ł��B |

|

|

|

|

|

| �@�����āA������̃��C���{�݂����̖��̂Ƃ��胍�b�N�n�[�g��ł��B �@���b�N�n�[�g����A1829�N�ɃE�B���A������b�N�n�[�g���݂��A�X�R�b�g�����h�E�T�E�X�E���i�[�N�V���C�A�̃J�[���[�N�Ɍ��݂����A�n��R�K�A�n���P�K�̌����ł����B�����A1987�N�ɔo�D�̒Ð��F���A�k�C���E�L�����Ɍv�悵�Ă������W���[�����h�u���̉����T���^�������h�v�̒��j�{�݂Ƃ��ׂ��A����Ń��b�N�n�[�g����w�����A���c�q��։^�э��̂ł��������v��������Ē��ƑΛ����A���W���[�����h�v��͈�U�ڍ����܂����B���̌�A1992�N�Ɋ�����ЃT���|�E���A���ɕ����Ă������b�N�n�[�g������A���Ђ����R���Ɍ��݂��Ă����e�[�}�p�[�N�u�嗝�Α��v���ŕ��������{�A1993�N4��6���Ɋ����������̂ł��B �@���b�N�n�[�g�̖��́A�X�R�b�g�����h�̋R�m�u�V���������b�J�[�h�v���A�X�y�C���Ő펀�������o�[�g���u���[�X���̐S�������t�̓S�̔��ɓ���ăX�R�b�g�����h�܂Ŏ����A�������Ƃ���A���̖����u���b�N�n�[�g�v�ɉ��߂����Ƃɂ��܂��B |

|

|

�@��̉��ɂ͂Q��̎Ԃ��B �@���͉p����g�ق̌��p�ԂƂ��Ďg���A�̃_�C�A�i�܂��g�p����1988�N�^���[���X���C�X�E�V���o�[�X�p�[�B�E��1931�N�^�v�W���[�Q�O�P�ł��B �@���b�N�n�[�g��̓t�B�����R�~�b�V�����Ƃ��āA���ʃ��C�_�[��h���}�Ȃǂ̃��P�Ɏg���Ă���ق��A�������������A���[���X���C�X�͂��̑��}�p�ɂ��g���Ă��܂��B�v�W���[�͂���܂�ۑ���Ԃ͂悭�Ȃ��ł��ˁB |

|

|

| �@���b�N�n�[�g��̒��ɂ́A���b�N�n�[�g��Ɋւ��鎑���̂ق��A�W���G���[�R���N�V������M�������[�V���b�v�Ȃǂ�����܂��B �@�܂��A���b�N�n�[�g��̖��_���ɏA�C���Ă���Ð��F���̃R���N�V�����ł���1100�̈ȏ�̃T���^�N���[�X���A����́u���E�̃T���^�~���[�W�A���v�ŔN�Ԃ�ʂ��Č��J����Ă��܂��B�E�̎ʐ^�̓o�C�N�ɍڂ����E�C���[�l���\���^�T���^�B |

|

|

|

| �@���b�N�n�[�g��͐̃e�[�}�p�[�N�ł�����A���ɂ��ɂ������{�݂�����܂��B �@������͍��c�@�l���R�j�Ȋw�����������i�����j�ؑ��B�����m���ďC�����A�����̉��ɐG��邱�Ƃ��ł��锎���فA�u�X�g�[���A�J�f�~�[�v�B�n����̗��j����鉻��z�������W������Ă��܂��B |

|

|

|

| �@���R�̌`����C���[�W���ĐH�i�Ȃǂɖ͂��ăy�C���e�B���O������i��A�u�Љ��鉛�v���̍�i��W�������A�u��݂����������낽���̃~���[�W�A���v�B�E�̎ʐ^�ł͕�����Â炢�ł��傤���A���閳���ꋰ��ׂ����x�ő����Ă��āA�z���g�Ɍ����Ń��A���ȍ�i�ł��B | |

|

|

| �@�e�[�}�p�[�N�̏o���Ƃ������y�Y������Ƃ������ƂŁA������̏o�����u�X�g�[���V���b�v�v�ƂȂ��Ă���A���܂��܂Ȓ�����������A�N�Z�T���[�܂ł��낢��Ǝ�葵���Ă���܂��B���Ƀp���[�X�g�[���̂悤�Ȃ��̂��育��ȉ��i����̔�����Ă��܂��B | |

| �ɍ��ۂ�������Ɛl�`�@�����Ԕ����قցc |

|

|

| �@�������R������͈ɍ��ۂ������ɂ́A����36�����A�ʏ̎O���X����ʂ蒆�R�����z�����ʓ��ł����A�K���ȎR�⓹�Ō�ʗʂ����Ȃ��i�F�������̂ŁA���K�ȃh���C�u���y���߂܂��B �@�ɍ��ۂւ͂Q�U�q�A�P���Ԓ��x�̓��̂�ł��B |

|

|

|

| �@�ɍ��ۉ���ߍx��Ԃ̊ό������Œm��l���m��A�~���[�Y�����g�X�|�b�g�A�u�ɍ��ۂ�������Ɛl�`�@�����Ԕ����فv�ł��B �@�����������������l�`�A�e�f�B�x�A�A���a�̊X���݂��Č������ʉَq�������A�N���V�b�N�J�[�E���N�̖��ԁA���C����`���R���[�g�A���X���Ȃǂ�W�����Ă���e�[�}�p�[�N�c���������ƁA�悭�ό��n�ɂ���u�x�^�v�Ȋό��{�݂Ǝv������A�u�v�����I�Ԑl�C�ό��{�݂P�O�O�I�v�ɂP�P�N�A���őI���l�C�{�݂ŁA�ْ��̉��c���O���͌o�c�ʂł̃m�E�n�E���u����o�ł���Ȃǂ̗L���l�ł��B �@�m���Ɏ����s���O�́u�H�H�v�ł������A���̎������̖��x�ƃ}�j�A�̐S�������������e�ŁA���Ȃ�[����������ł��B�ٓ��͕ʓ��ł͂Ȃ��A�e�f�B�x�A����������Ɛl�`�E���a���g���������ԁ����C���ƃ`���R���[�g�����X���Ƃ������悤�ɁA��M�����ʼn���悤�ɃR�[�X���ݒ肳��Ă��܂��B |

|

|

|

| �@�����[�̃G���g�����X�z�[���ɓW������Ă����̂��R���I�P�X�V�X�N�����̃V���[�v�u�}�C�R���i���m�H�j�l�y�|�W�O�b�v�ł��BCPU

�� Z-80(LH0080) 2MHz�j�A48KBRAM���ځA�t���L�[�{�[�h�A�O���[���̃��j�^�[�A�e�[�v�f�[�^���R�[�_�[�Ȃǂ����ڂ���Ă��܂����B�W�����i268,000�~�B �@���Ȃ݂ɂ��̂l�y�Ƃ����^�����͂̂��Ɂu�l���l�����������v�u�y��ZAURUS�v�Ɉ����p����܂����B |

|

|

|

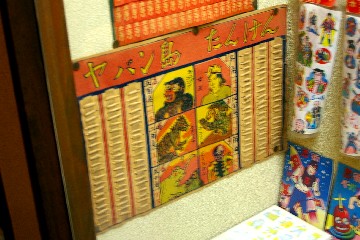

| �@�ŏ��̃e�f�B�x�A�̓X���[���ď��a���g�����ڂ̂�������Ɛl�`�G���A�ɐi�݂܂��B�����̃G���A�A�Ƃɂ������a�R�O�`�S�O�N��Y�܂�̎��̐���ɃN���[���q�b�g�������e�ƔZ���ŁA�܂��ɂ��̎q�ǂ�����̐����������Ɏv���o�����邱�Ƃ��ł�����e�ł��B �@�Ƃɂ����A�X�̓W�����Z���`���ł��B�E�̎ʐ^�͂��X������̓X���ɂ��܂��Ă���A�u���O���r�R�W���j�A�i�P�C���Q�T�O�������a�R�T�N���j�v�ł��B |

|

|

|

|

�@�ʉَq���̓W���ł����A�܂��A�悭�����܂ŏW�߂����̂ł��B���Ă������A�����̂�����悤�ȋC�����܂����A�W���i�͂ǂ�����ĊǗ����Ă���̂ł��傤���H �@�ʉَq������̐^�ӂɂ��钷���ׂ��|���@�͉ƂŎg���Ă܂����˂��c �@��̎ʐ^�̓~�����_�A�v���b�V�[�����g����Łc�{���H�H �@���̎ʐ^�́A���炪�ʉَq���Ŕ����Ă�������̃x�r�[�X�^�[���[�����i�����Q�O�~�H�j�B�x�r�[�X�^�[���[������1959�N�̓o��A���������́u�x�r�[���[�����i�P�O�~�j�v�ł����B |

|

|

| �@�����A�ڂɕt�������́A�ǂ�ǂ�s���܂��傤�B �@���͉ו��u����̂悤�ɂȂ��Ă������r�b�g�X�N�[�^�[�i�r�W�Q�H1958�N���j�B�V�[�g���K���e�[�v�ŕ�C����Ă���̂��A�������ă��A���Ȋ��������܂��B �@�E�̎ʐ^�́A�m��l���m�钿�r�W�l�X�o�C�N�A�u���W�X�g���̃`�����s�I���z�[�}�[�i1963�N�j�B |

|

|

|

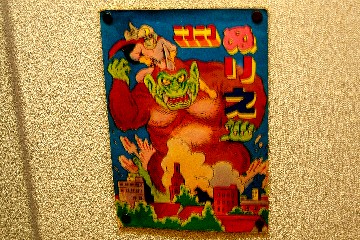

| �@���͉����ȂǂŔ����Ă��邨�ʂł��B �@�������ʂ�X�[�p�[�W�F��^�[�͂Ƃ������A�ԉe��W���C�A���g���{�͉�X����̏��i�ł��ˁB�������A�C�f�I���̂��ʂ͌������Ƃ���悤�ȋC�����܂����A�����t���āu�������V�сv������V�`���G�[�V�������āA�����̎q�ǂ������ɂ܂���������ł��傤���H |

|

|

|

|

�@���͈�����n�ł��B���̕ӂ͎��̐����菭���O�ł����ˁB �@���̍��ɂ̓L�����N�^�[�����o�n�߂ł����A�Ō����ւ����������������ł��̂ŁA���E�ς̂悭������Ȃ��J�X�^�}�C�Y������Ă��܂��B �@�������A���o�����͂Ȃ��ł��傤�c�H |

|

|

|

�@���͌��w�@��W�ł��B �@����́A�悭���N�G���̍L���ɍڂ��Ă����A�C�f�A���i�ʔ̂̒�ԁA�a�d�k�k�|�P�S�J�����ł��B���̂悤�Ƀz�r�[�f�W�J���Ȃǖ���������X�̐��オ�A�������Ŕ�����̂͂��̂悤�ȃp�`����J���������ł����B�P�S�Ƃ̓t�B�����i�~�[�b�g�Łj�T�C�Y��\���Ă���A�����Ȃǂ̓��{�ł͈����Ă���Ȃ������̂ŁA�������c�o�d�Z�b�g�������ɔ̔�����Ă��܂����B�B�e������������Ȃ�Ƀe�N�j�b�N���K�v�ŁA�����̓}�g���Ɏg���Ȃ������悤�ɋL�����Ă��܂��B �@��̓E���T�ɂ悭�����A�u�e���r�̉�ʂ�傫��������v�����Y�ł��B�����e���r���J���[�ɂ���Ƃ��������̂��������悤�ȁc�H �@���͎ʐ^�p�i�ł��Ȃ��݁A�L���O�̉ƒ�p�f�ʋ@�ł��B�t�B�����͂W�~����16�~���ł͂Ȃ��A�R�T�~�����炢��������悤�Ɍ����܂��B�t�B�����̃R�}���悭����ƁA����ł͂Ȃ��A�������Î~�����ő�������̂悤�ł��B |

|

�@�Ō�ɁA�����ւ��l�`�Ƃ��ă��J������o�[�r�[�̗����ŁA�u�n�b�s�[�����v���務�ł��B �@�悭�ό��n�̂��y�Y������ȂǂŔ����Ă������̂ŁA�����̖��������������ɔ����Ă���������̂�����܂����B �@���J�����Ȃǂɔ�ׂ�ƍގ����V���{���ғ��������Ȃ��ȂǁA�����łȂ�ł͂̈����ۂ�������܂����A���\�����Ԃ���ŗV��ł��܂����B �@���Ȃ݂ɁA�n�b�s�[�����̏㋉�O���[�h�Ɂu�S�[���h�n�b�s�[�����v���A���ɂ���܂�������܂��B |

|

|

| �@���Ă��҂����ˁA�P�K�̈�ԉ��͎����Ԕ����قɕς��܂��B������̃t���A�ɂ͌y�����ԁA���Ƀg���b�N�𒆐S�ɃR���N�V��������Ă��āA���ɂƂ��Ă͑��тł��B���Ȃ݂ɂ������玩���Ԕ����ٕ������V���[�g�J�b�g���Đ�ɍs�����Ƃ��ł��܂��B �@�E�̎ʐ^��1968�N���琶�Y���ꂽ�_�C�n�c�t�F���[�s�b�N�A�b�v�i�k�R�V�o�j�ł��B�v���Y���J�b�g�ƌĂꂽ�������ȃ{�f�[�Ɗp�^�w�b�h���C�g��g�ݍ��킹���f�U�C���́A�Â������������܂���B |

|

|

|

| �@���͂��Ȃ��݃}�c�_�L�������i�j�o�c�`�^1966�N���j�A�_�~�[�O�������t���Ă��鏉���^�ł��B��O�̎ʐ^�̓��X�g�A�O�̎ʐ^�ł����A������̓W���Ԃ̓����́A�O�ꂵ�ĐV�Ԏ��̏�Ԃɕ������邱�Ƃɂ�������Ă��邱�Ƃ��Ƃ��B��ɏo�Ă���e�Ԃ��V�Ԃƌ��܂����c�Ƃ������V�Ԃɐ��܂�ς���Ă����ԂŁA���Ԃ̃p�[�c�m�ۂ�i���ێ��ɋ�J���Ă��鎄�̂悤�Ȑl�Ԃɂ��Ă݂�ƁA���������悤�Ȃ����܂���������܂����A�u���Ԃ͌Â����狌�ԁv�Ƃ����悤�ȃ|���R�c�}�j�A�ɂ͔ᔻ������������悤�ł��B �@�E�̎ʐ^�̓}�c�_�|�[�^�[�i�j�a�c�a�^1973�N�j�A��q�̂a360�̌�p�ԁi�Ƃ����Ă��炪�ς���������H�j�ł��B�{���l�b�g�s�b�N�A�b�v�Ȃ̂Ń����O�m�[�Y�̃f�U�C���o�����X�����ɃJ�b�R�C�C�ł������̕��ב�͒Z���A�ʐ^�̋r�������ɕ����Ă��܂��B |

|

|

|

|

�@�����č���̓|�[�^�[�̐�y�a�R�U�O�i�j�a�a�`�R�R�^1965�N���j�B�O�ւ̂j360�̌�p�Ԃł����A������̎ԗ��̓L�������Ɠ�������G���W���𓋍ڂ�������^�ł��B �@��͎O�H�R�U�O�s�b�N�A�b�v�i�k�s�Q�Q�^1964�N���j���̍��ɂ̓G���W������������~�j�J�Ƃ������O���t�����������B �@���̃t���A�Ō�̎ԗ��̓o���X�E�z���_�i�s�m�R�U�O�^1972�N���j�ł��B���^�̃g���b�N�Ƀh�A�������t���I�[�v���{�f�[���ڂ��A���[�U�[���g�������l����Ƃ������ړI�Ԃ̔��z�́A�܂��ɂł���������Jeep���̂��̂ł����A�W���j�[�ɔ�ׂS�����a�^�C�����������r���[�Ȍ`��ł͉��ɂ��g���Â炢�ԂɂȂ��Ă��܂����悤�ł��B���̂܂܂P�T�C���`�̗ւ�����t���āA�l��ɂ�����c�B |

|

|

|

�@�P�K����Q�K�Ɉړ�����L���͊O���ԃR�[�i�[�ɂȂ��Ă��܂��B�i�����l�A���c�������܂�S�Ȃ��̂��A�y���X���[�j �@�K�i�̗x�ꂩ��̓K���[�W���ɉ��o�����ꏊ�Ƀg���^�Q�O�O�O�f�s�i�l�e�P�O�^1970�N���j���W������Ă��܂��B���炭�^�ォ��G���W�����[���Ȃǂ�������悤�ɂ������o�ł��傤�B �@�����āA�����Ԕ����قQ�K�́u�t�@�~���[�J�[�v�̃t���A�ł��c���H �@ |

|

|

| �@�����Ȃ�ŏ��̓u���[�o�[�h�i�o�R�P�Q�^1962�N���j�̃��[�X�}�V���A�Ƃ����܂������̃}�V���T�t�@�������[�Ȃǂɂ��Q�킵�Ă��܂��B �@���̓^�[�R�C�Y�u���[�ʼn��ς����R���i�V���O���s�b�N�i�j�o�S�U�^1964�N���j�B���܂�ɂ��������悷���܂��B |

|

|

|

| �@�ƁA�悤�₭�����Ńt�@�~���[�J�[���B �@�I�[�g�O�ւ���X�^�[�g�����}�c�_���y�����ԁA���C�g�o�����o�čŏ��ɓo�ꂳ�������^��p�Ԃ����̃t�@�~���A�i�r�r�`�^1966�N���j�B���ʂɂ́u�ɍ��ۓ����X�v�̕������c�����Ƃ����A���̕ӂ��n�����H �@�����Ă���܂��_�C�n�c���ŏ��ɓo�ꂳ�������^��p�Ԃ����̃R���p�[�m�x�����i�i�e�S�O�^1967�N���j�B���̉�����������̂��A�L���ȁu�R���p�[�m�X�p�C�_�[�v�ł��B�R���Z�v�g�͂e�r�i�t�@�~���[�X�|�[�c�j�B |

|

|

�@�����Ԕ����ق̂R�K�̓X�|�[�c�J�[�t���A�ł��B�オ���Ă���l�͈ӊO�ɂ��܂���B �@���݂����Ɏ����ԃ��^�͏��Ȃ��ł����c�H |

|

|

| �@�ŏ��̓R���i�Ƒs��Ȑ킢���J��L���Ă����u���[�o�[�h�̃z�b�g���f���r�r�r�i�T�P�O�^1972�N���j�BSU�c�C���L���u�ŕ��������k�P�U�^�G���W���͂P�O�O�������I�T�t�@�������[�Ȃǂł����܂����B | |

|

|

| �@���́A����t�F�A���f�B�y�i�r�R�O�^�j�ł̍ŋ����f���S�R�Q�i1971�N���j�B�r�Q�O�^�G���W���͂P�U�Ops�ŁA�f�s�|�q�Ɠ��l�ł����A�G���W�����[���ɗ]�T�̂���y�͂�荂���\�����܂����B �@���Ȃ݂Ɋe�Ԃɂ́u���������̐V�ԏ�Ԃ����̂܂܂Ɂv�Ƃ���܂����A�G���W���̈������b�L�̋P���Ȃǂ��̂܂ܐV�Ԃł��B |

|

|

|

| �@���́A�t�F�A���f�B�Q�S�O�y�f��x�m�f�s�r�N���X���[�X�d�l�Ɏd�グ���i���v���J1972�N���j��������B�z�C�[���ȊO�͒����ɍČ����Ă��邻���ł��B | |

|

|

| �@���́A�y�̑��y�A�_�b�g�T���X�|�[�c�r�o�k�Q�P�Q�i1960�N���j�B�k�͍��n���h���A�G���W���͂Q�P�P��1000cc����1200�����ɃA�b�v����A43ps���B��ɂr�o310�A�r�q�R�P�P���o�ăt�F�A���f�B�y���a�����܂��B �@�E�̓`�F���[�w�|�P������ɃX�|�[�e�B�d�l�ɂ����w�|�P�q�i�j�o�d�P�O�r�s�^1973�N���j�B�G���W����1200cc80ps�ł����A�U�S�T�s�Ɍy�ʉ������{�f�[�͏\�ȃp�t�H�[�}���X�����܂����B |

|

|

|

| �@���X�g�͂����U�̖��Ԃ׃��b�g�P�U�O�O�f�s�q�i�o�q91�v�^1969�N�j�B�P�Q�Ops�̍ō��o�͂Ń[������16.6�b���ւ�܂����B���Ȃ݂ɓ��{�ōŏ��ɂf�s�𖼏�����̂͂��̃x���b�g�ł��B �@�E�́A�O�H�ōŏ��ɂc�n�g�b�G���W���𓋍ڂ����M�������f�s�n�̍ŏ㋉���f���l�q�ł��i1970�N�j�B1600����125ps�Ń[������16.3�b���}�[�N�����B �@����������2��Ƃ��A�����Ƃ����̊Ԃɓ����Ă���̂ŁA��ԃJ�b�R�C�C�p�x�Ō����Ȃ��̂��c�O�ł��B |

|

|

|

| �@�����Ԕ����ق̎��͕s�C���Ȑl�`�̘L�����A���C���ƃ`���R���[�g�̔����قł��B �@�����̓��B�[�i�X�t�H�[�g�̂悤�ɉ����ɌÂ��X���݂�����Ă���A�X��ɓW��������`�Ԃł����A�V����Ⴍ���̕����̓C�P�Ă��Ȃ������ł��B�قƂ�ǂ̐l�����̕ӂł͔��Ď������Ă���A�݂�ȃX���[���Ă��܂����B |

|

|

|

| �@�������牮�O�ɏo��Ƃ�����Ƌ����Ƀ��X��������܂��B���A���̋G�߂͓~�����Ƃ������ƂŎp�͌����܂���ł����B �@���̑���Ƃ����Ă͂Ȃ�ł����A���������ɂ���܂������ɃV�����p���ƕ��ׂ�ꂽ�e�S�O���A�Z���u�ȕ��͋C�̒��~�����Ă��܂����B |

|

|

|

|

�@�Ō�̃R�[�i�[�́A���َ��ɓn�����f�̃L���[�s�[�ɊG�t��������R�[�i�[�ł��B �@���̃L���[�s�[�͊ٓ��łV�b�ň�̎Y�܂�Ă��܂��B �@���ꂼ��}�[�J�[�y���Ŏ��R�ɓh�F���A�����A�鎖���ł��܂��B |

| ���̓��̏h�ցI |

|

|

| �@�����قł��Ȃ�̎��Ԃ��߂����A�悤�₭�ɍ��ۉ���Ɍ������܂��B �@�r���A���̉��\���̖��X�u���F���v�ł܂イ���w�����܂��B������̉����\���͍������̍���̂��܂�Ȃ��A�����̍��肪�O�ʂɏo�Ă���Õ����\���ł����A���͎o���i�̔����u�a�I�\���v�̕����D���ł��B �@���āA�ɍ��ۂ̉���X�͌����i��юO�R�p�m���}���H�j�����ɂ̓z�e���͂�����̂́A�u����X�I�v�Ƃ���������͂��܂肠��܂���B |

|

|

|

| �@�������H���牷��X�̐Βi���ʂւ͂��܂�傫�ȓ��H�͂Ȃ��A�}��ŏ��^�Ԃł�����Ⴆ�Ȃ�������������܂���B�����̗��ق��������H�����₻�̎��ӂɒ��ԏ��p�ӂ��Ă���A��^�Ԃ�ԍ��Z�ԁA�ϐ�Ȃǂ͂�����ɒ�߂ēd�b�ő��}�����肢�����ق��������Ǝv���܂��B �@����A�����b�ɂȂ������ق��k���ŐΒi�X���炩�A���̓�������łȂ��Ɠ���܂���B |

|

|

|

| �@���̓��̏h�͓V���S�N�i�P�T�V�U�N�j�n�Ƃ̊����قł��B �@�Ԃŗ���ꍇ�ɂ͐���̋}���o��A�����̉����������ăG���g�����X�ɓ���悤�ɂȂ�܂��B���֑O�ɂ���̒��ԃX�y�[�X������܂����A�����̏ꍇ�͌���a���ċA��ɂ͂����܂ő����Ă��炤���@������Ă��܂��B |

|

|

|

| �@�����͐V�����͂���܂��A���r�[��q���͂��ꂢ�Ɏ�������Ă��܂��B �@�ŋ߂̗��s�ŁA�`�F�b�N�C����̓��E���W�ŃE�G���J���e�B�[���r㻂ŕ����ւ̈ē���҂��ƂɂȂ�܂��B |

|

|

|

| �@�����ق͗l�X�ȎG���Ŗ����قɑI��Ă���Ƃ���ł����A����������������͂Ȃ��C���˂Ȃ����܂�闷�قł��B�����͍���͂W��̃^�C�v�ŁA�z�e���N��̂������L�������̌ゾ�����̂ŋ��������Ă��܂��܂��B �@�����ɂ͉����������A���낢��C���g���Ă��鎖��������܂����A�z�c���^�o�R�L�������̂��c�O�ł��B |

|

|

|

| �@�C�ɓ������̂́A�嗁���H���Ŏ����̃X���b�p��������悤�ɓ\��t����V�[�����p�ӂ���Ă������ƁB�c�O�Ȃ���X���b�p�̍ގ��ƃV�[���̔S���͂������Ă��Ȃ��悤�ŁA����������Ă��܂��̂͗v�����ȂƂ���ł��B �@�[�H�͂S���܂ł͕����H�ƂȂ�܂��B���q�����A�`���A���S�āA���тƔR���Œg�߂�悤�A�C���������Ă��܂��B���t�����ʂ������ł�����e�ł����A���т̂��ߌ�т̂�����͂ł��܂���B |

|

|

|

| �@�����ق͈ɍ��ۂł�����ɂ���̂ŁA���ÂƈႢ�i�F�͗ǍD�ł��B �@����̕����͐Y���R���Ȃ̂ł����R���T���Ă��܂����A���ɂ͈�U��ɂȂ�A������ł���i�F�������܂����B���Ȃ݂ɍ��̎ʐ^�̋��Ɏʂ��Ă���̂́A�ɍ��ۂł͐V�Q�҂̑�]�ˉ���ł��B �@���Α��̕����͐ԏ�R���ʂɌ����ĕ��i���J���Ă��܂��B�ǂ��炪���D�݂ł��傤���H |

|

|

|

| �@���āA���ẪV���{���������Ȃ�ɍ��ۂ̃V���{���͂��̐Βi�X�ł��B�V��4�N�i1576�j�ɏ㐙���═�c���̔z���ɂ������ؕ鉺����S���炪�A�X�Βn�����p���ĉ���X���A�܂����{���̉��]�[�g�s�s�v��Ɋ�Â��đ���ꂽ�X�Ƃ����܂��B���������銌�F�̓��u�����̓��v�͏������Ƃ��������H����A�Βi�X�̗��e�ɂ��鉷�قɕ��z����Ă��܂��B | |

|

|

|

�@����X�Ƃ����Ύ˓I�ł����A�ɍ��ۂ̉���X�ɂ͎˓I�����P�Q���ƁA���Ȃ�̐����c���Ă��܂��B �@���̂Q���͎˓I�Ƒ�|�i�m�|�E�a�|�j�������Ă������������B���\�ȍs�ł��Ă��܂����B �@�E�͗֓�����y�H������ʉَq�����o�̂Ȃ������{�܂���B���\�i�i�������̂ƁA�A���o�C�g�̏��q�����H�̃T�[�r�X�i�˓I�̂�c�j�������̂ŁA�������߂ł��B �@�������A�ɍ��ۂ͐��������炩�A�����Ȃ̂ɂȂ̂��A�l�o�����Ȃ��ł��ˁc�Ⴂ�l����ڗ��̂͂Ȃ����H |