|

スパシオなぺーじ |

| 「歴博」に行ってきました! |

|

|

| 今回は「歴博」こと、国立歴史民族博物館を紹介します。 歴博は千葉県佐倉市にあり、JR・京成佐倉駅からバスで15分ほど、車では東関東自動車道四街道ICから8㎞ほどの所にあります。施設には大型バスも入れる大駐車場がありますが、この日は平日にもかかわらず第一駐車場はほぼ満車でした。 |

|

|

| 歴博は正直、こんなところにこんな…っていうほどの立派な施設です。 歴博は東京・京都・奈良・九州の国立博物館、国立科学博物館(かはく)、国立民俗学博物館(みんぱく)と並ぶ国立博物館ですが、民族学博物館が大阪万博の跡地利用として国内外の民族学的史料が収蔵されているのに対し、歴博は開館当初から国立大学共同利用機関として位置付けられ、展示施設であるとともに国内の考古学、歴史学、民俗学の研究機関として1981年に開館しました。 ここ佐倉の地に設置されたのは、敷地面積129,496m2 の広大な土地が佐倉城址(旧陸軍佐倉連隊跡地)に確保できたこと、国際空港成田に近く、日本の民族史を紹介するのに適地であることなどがあったとのことだそうです。 佐倉城址公園と相まって、多くの人(多くはじーさん、ばーさん)が平日でも訪れています。 |

|

| 館内を紹介… |

|

|

| そう、このサイトの常連の方ならご存知の通り「郷土資料館」フリークの私にとって歴博は、まさに日本最大・最強、全国規模の「日本国郷土資料館」といえます。 展示は普通の郷土資料館同様、原始の時代から始まって段々と現代に向かっていく内容の展示になっています。 館内は一部の借用史料以外、フラッシュを使わない撮影なら可能なので、今回はしっかり取材できました。 右の写真は、最初のコーナー「日本文化のあけぼの(数万年前~2400年前)」の青森県三内丸山遺跡の復元家屋模型です。 |

|

|

|

| 次は稲と倭人(前5~後3世紀)のコーナー。左の写真は収穫した稲穂をたくわえるための高床倉庫の模型です。 こちらの展示の特徴として、収蔵史料と展示品をうまく使い分け、よりリアルに再現し来館者に紹介するためあえてレプリカを多用していることです。その規模やディテールは圧巻で、さすが日本一の郷土資料館です。右の兵士の展示も、いいポーズです。 |

|

|

次は前方後円墳の時代(3~7世紀)のコーナーです。奈良県の箸墓古墳や群馬県お富士山古墳の石棺などが展示されています。 |

|

次は沖の島(4~10世紀)のコーナーです。沖ノ島は、玄界灘のまっただ中に浮かぶ東西1.5キロ、南北1キロほどの小さな孤島ですが、この島には、福岡の宗像大社の沖津宮(おきつのみや)があり、古代から「神の島」として人びとの信仰を集め、この祭祀(さいし)は、その驚くべき豪華な奉献品からも、朝鮮半島との航海の安全を祈る国家的な性格であったものといわれています。 さて、歴博展示のもう一つの特徴は、時代毎にそのテーマを一番代表する内容と地域を選んで構成していることで、ブースやコーナー毎に全国行ったり来たりしています。中にはあまりどこの場所の展示かを説明していないところもあり、ちょっと素人には不親切ではないかと思います。 |

|

次は律令国家(7~10世紀初)のコーナーです。こちらで目を引くのは平城京の入口の正門、羅城門の復元模型です。実物は高さが20メートルあまりあったものですが、さすがに展示模型は1/10程度に縮小されています。 それでも威風堂々の迫力があります。 |

|

次は王朝文化(10~12世紀)のコーナーです。王朝貴族の服装の展示では男子の正装、女官の正装が展示されていますが、10月にちゃんと冬服に衣替えしているそうです。 |

|

次は大名と一揆(15~16世紀)のコーナーです。この時代、人々は地域や階層ごとに横断的な結びつきを強めていき、大名は主従制にもとづく、一元的な権力による支配をめざしました。 ここでは大名の館や、都市のあり様を展示しており、写真右側は越前(福井県)の戦国大名朝倉氏の城下町一乗谷にあった朝倉義景の館の模型です。 |

|

|

| 次は大航海時代のなかの日本(15~17世紀)のコーナーです。中央には巨大な御朱印船の模型(さすがに縮小)が鎮座しています。 ここの展示での注目は鉄砲伝来のブースで、日本に伝来した鉄砲の構造を当時、ヨーロッパで使われていたものと比較し、構造の近いを紹介、日本に伝来した鉄砲は西洋式オリジナルではなく、アジアを伝わっていくうちに改造されたタイプであることを紹介しています。 |

|

|

さて、近世を展示している第3展示室には、「寺子屋」の体験コーナーがあり、江戸時代の古文書を読んだり、双六で遊んだりといった体験ができるようになっています。ボランティアスタッフが指導していますが、ごらんのようにおじいさんたちに占領されていて、一見さんが近づける雰囲気ではありませんでした。 |

|

|

| 近世に入り、内容が庶民の生活に関する展示が多くなってきます。 左の写真は「ひとともののながれ」(18世紀後半以降)のコーナーで、道標や北前船、伊勢街道の旅籠「角屋」模型が展示されています。 右の写真は「都市の時代」のコーナー。このジオラマは日本橋、江戸橋広小路付近の街並みを再現した模型です。 |

|

|

|

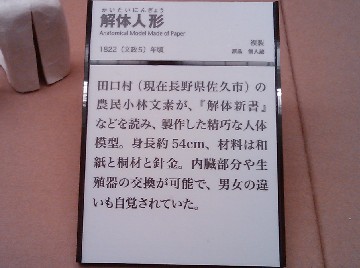

| このコーナーで印象深かったのがコレ。日本初の人体模型といわれる解体人形です。これを作った小林文素は1769(明和6)年に田口大奈良に生まれ、神原町小林家に養子に入り、田野口藩鍵番、大御番頭をつとめて江戸との往来をしていた際、どこかで「解体新書」にであって人体への関心を深め、1822(文政5)年に、8ヶ月ほどで完成したそうです。 かなり詳細な解剖知識に基づいた正確な構造になっているそうです。 |

|

|

|

| 第4展示室はこれまでの歴史展示から「民族」の展示になります。初っ端はなぜか「都市の風景」コーナーとして、大阪・法善寺水掛不動の模型と法善寺横町の飲み屋街の風景風景が再現されています。 さて、歴博の展示のもう一つの特徴で、この辺までの展示にはなぜか関西圏の文化を中心に紹介しているような気がするのですが?まあ、文化的に関西から広がっているものもありますが、民族の展示はどう? |

|

|

こちらは「村の光と音」コーナーです。こちらは、電気的な信号が使われるより以前の意志伝達手段として使われていた「光と音」に関する展示で、打板、半鐘、提灯などが展示されています。 |

|

|

| ここ「海辺の民」のコーナーには土佐の鰹舟と舟屋の実物大模型(実物?)が展示されています。 右の写真は白浜の時にも紹介した、千葉の漁師の祝い着である「万祝(まいわい)」。 |

|

|

第4展示室の最後は「再生の世界」コーナーです。死後の世界に関わる「他界」と現世との交流の儀礼に使用する山車・神輿、民俗芸能などについて展示を行っています。 写真右側の船は他界におもむく船である鹿嶋船、流し雛、精霊船等の模型です。 |

|

|

| 第5展示室は「近代」。19世紀後半の近代の出発から1920年代までを、文明開化・産業と開拓・都市の大衆の時代の3テーマで構成しています。 左の写真は見慣れた横浜港。中央の赤レンガ倉庫は現在もその姿を見ることができ、中央の税関の建物も関東大震災で倒壊しましたが、その基礎は発掘されています。 右の写真は関東大震災の復興で立てられた日本初の鉄筋コンクリート住宅である同潤会アパート。さすがにクラシカルですが、電気・ガス・水道完備の近代的な共同住宅とした設備が備え付けられています。 |

|

|

|

| この頃になると、文化だけでなく医療や衛生用品についても国内に普及してきました。左の写真はそのなかでも生理用品や避妊具の展示。非常に興味深いです。 そして当時、人口300万人を突破した東京で一番の繁華街浅草の街並みです。 |

|

|

|

| そしてこの3月16日にオープンしたばかりの第6展示室は「現代」の展示です。1930年代から1970年代という激動の時代の生活と文化、そしてそれを取り巻く社会と世界の動きについて、「戦争と平和」「戦後の生活革命」という二つのテーマで展示をしています。この時代は難しい内容なので、マスコミでも内容が偏向しているのではとの意見も寄せられ、思わぬ話題となってしまっています。 最初の展示には、前述のとおり歴博の敷地にあった陸軍佐倉連隊の兵舎とそのときの食事が展示されています。明治村にあったものと似ていますが、食事は思ったよりいいですね。もちろん、前線ではこんなもの食べられなかったでしょうけど。 |

|

|

|

| 佐倉連隊のジオラマも展示されています。こうやってみると広大な敷地であることが分かります。 そして戦後、羊蹄丸(船の科学館)の展示に似ている戦後の闇市・露天の展示です。張り紙にある代用うどんって、魚のすり身で作ったやつのことでしょうか? |

|

|

|

|

|

| そして戦後の高度成長期、1962年に北区赤羽台に建てられた公団住宅をモデルにした団地の一室を再現したものです。様々な家電製品だけでなく給排水設備など、共同住宅に新たに導入された機構も多かったそうです。この辺になると私の幼少の時代が被ってきます。ヒューズボックスなどリアルに再現しているところがニクイですね。 ちなみに公団住宅とは当時、低所得者向けではなく、それなりの収入がある住宅困窮者向けに整備されたものなので、結構条件的には憧れの存在だったようです。 |

|

|

|

| この辺はよくある学校給食やおもちゃの展示です。 私の世代では一番左の時代ですが、鯨の竜田揚げは食べていた世代なので、右から2番目のメニューに近いかも。 |

|

|

|

| そしてようやく映像メディア。テレビスタジオのセットです。この返事は実際に使われていたもののようで、注意書きの表示やテプラでの表示など、意外に最近まで稼動していたものなのでは? そして、最後の見送りが「ゴジラ」。何か教示的というか、現代館の展示に持ってきた意図があるのでは? ちなみに、現代館は元々は別棟で計画されていたそうですが、当面は経費の問題もあり現状の形で運用するようです。 |

|

| この日の昼食! |

|

|

| 歴博にはミュージアムショップの他にレストランも併設されています。 ここ「レストランさくら」では老若男女向けにいろいろなメニューを提供していますが、この日の昼食に選んだのは「山菜かき揚げあんかけ蕎麦」(¥800-)。蕎麦もマトモですが、付いている黒米のおにぎりにはおかかが入っていて絶妙な味です。 |

|