|

�X�p�V�I�Ȃ[�� |

| �u�R���E����E�E�O�d�ƁA�n��ōs���Ă��܂����I�v |

|

|

| �@����͂����̂悤�ɕ������_�̓n��h���C�u�ōs�����藈���肵�܂��B �@�ŏI�n�_�͗鎭�T�[�L�b�g�B���Ƃ͂����̂Ƃ����A�����������Ă���Ƃ���A���Ȃ��݂̂Ƃ�����v���Ԃ�ɍĖK����v��ł��B |

| �܂��͏㍂�n�� |

|

|

| �@�ŏ��̖ړI�n�͒��쌧�̏㍂�n�ł��B�㍂�n�̊ό����ɂ��Ă͍��X�����Љ��܂ł��Ȃ��̂Ŋ������܂����A�����m�̂Ƃ���㍂�n�͒ʔN�}�C�J�[�K���A�n�C�V�[�Y���ɂ͊ό��o�X�����R�K�����|�����Ă��܂��̂ŁA�H���o�X��^�N�V�[�ł̓��R�ƂȂ�܂��B �@���{���ʂ���}�C�J�[�ŃA�N�Z�X����ꍇ�́A��n�勴����㗬���̉����ɖ�Q�C�O�O�O�䕪�̒��ԏꂪ����A�������P���T�O�O�~�ŋψ�A�o�X��^�N�V�[���ψꗿ���ŏ㍂�n�܂ōs����̂ŁA�����̗U���ɂ��������Ăǂ��ł��͓����ꏊ�ɓ���Ė��Ȃ��Ǝv���܂��B �@�o�X��͏��ꂪ���܂��Ă��܂����A�^�N�V�[�͑�̂ǂ��̒��ԏ�ɂ��ҋ@���Ă��܂��̂ŁA��l�R�l�ȏ�ő吳�r�܂łȂ炱����̕����֗��ň����đ҂����Ԃ�����܂���B������l�����r���Č������܂��傤�B |

|

|

|

| �@�㍂�n�Ɏ��铹���͍�N�U���̍��J�Ŋe���œy�����ꂪ�������A�ꎞ�����H�����f����Ă��܂����B�e���ŋ���i�ǂ̍H���͌��݂��s���Ă��܂����A�ʍs��͎x��͂���܂���B �@����̓^�N�V�[�ő吳�r�܂Ō������A��������͓������ʂɕ����ēo�邱�Ƃɂ��܂����B�^�N�V�[��o�X�͑吳�r�̔Ȃɂ���u�㍂�n�吳�r�z�e���v�̑O�ɒ�܂�܂��B������ɂ͏h���҈ȊO�����p�ł��郌�X�g�����┄�X������A���R�O�̏����╠�����炦���ł��܂��B�͓����t�߂ɔ�ׂ�ƋĂ��ė��p�����₷���ł��B |

|

|

|

| �@�吳�r�z�e������͎ԗ��̒ʂ铹����O��đ吳�r�Ȃ��爲��ɉ����ď��Ɍ������U���H��ʂ�܂��B���͎ԓ������ɂ��قƂ�ǐl�ڂɐG��Ȃ������Ȓr��N���ȂǁA�B�ꂽ���ǂ��낪�U�݂��Ă���̂ł����A����͑O�܂����̂Łc�B �@��������͓����ւ͖�S�L�����x�A�A�b�v�_�E�����قƂ�ǂȂ����K�ȃn�C�L���O���y���߂܂��B�吳�r����c��r��ʂ�A�c�㋴���o�R���ĉ͓����Ɍ������܂����A�c��r����́u�ъԃR�[�X�v�Ɓu��R�[�X�v�ɕ�����܂��B�ǂ�����c�㋴�ō�������̂ł����A����R�[�X�̕�����Z���Ȃ��Ă��܂��B �@���̕ӂ�͌g�ѓd�b���g���Ȃ��ꍇ�������̂ŁA�͂���Ȃ��悤�ɒ��ӂ��܂��傤�B |

|

|

|

| �@���̓��̏㍂�n�͉ċx�݂Ƃ͂��������ŁA�s�[�N���̂U�����x�̐l��Ƃ������Ƃł����B �@���Ɖ_�������A�䍂���B��C���ł������A�������̏㍂�n�����Ȃ��͂��Ȃ�̏����ɂȂ�܂����B �@�A��͏㍂�n�o�X�^�[�~�i�����牝�H���l�ɒ�z�^�N�V�[�ɏ���Ē��ԏ�ɖ߂�܂����B�^�N�V�[����ɂ͂��Ȃ�̑䐔�̎Ԃ��ҋ@���Ă��āA������҂��Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B�܂��A���H�̃^�N�V�[�ɐ����|���Ă����ƁA�߂�Ԃ��������邱�Ƃ��ł���悤�ł��B �@�����̒�߂����ԏ�̖��O�͎����悤�Ȃ��̂������̂ŁA�A�蓹�͒��ԏ�̃`�P�b�g���^�]�肳��Ɍ����Ă����܂��傤�B |

|

| ���������n�C�����h�z�e���� |

|

|

| �@���̓��̏h���́A��A����ɂ͂��Ȃ��݂́u���������n�C�����h�z�e���v�܂Ŗ߂�܂��B �@�n�C�����h�z�e�������N�ŊJ�ƂR�O���N�B���̂����Q�T�N���̂��t�������ɂȂ�܂����B |

|

|

|

| �@�l�b�g�\��ȂǂȂ���������A�h�ׂė\���i�͌����Ă������Ƃ���A�����n�C�����h�������ł͂قƂ�ǗB��́u�z�e���v�ł������ɂ�������炸�A�J�Ɠ����́u�m��l���m��v�z�e���ŁA������ƃV�[�Y�����O���Ƒ݂����ԂɂȂ邱�Ƃ�����������܂���ł����B���ł̓l�b�g�\��͂������̂��ƁA�����̉�Ђł����������̎w��h�ɂȂ�قǃ��W���[�ȏh�ɂȂ�܂����B �@�n�C�����h�̂悤�ȉƑ��o�c�ɖт̐��������x�̃z�e���ł́A���Ɏ{�݊Ǘ��Ɂu�]�сv���o�₷���A�������|�����s���͂��Ȃ�������A���i�����Ă�����A�o���R�j�[�̃f�b�L�`�F�A�[�ɗ����t���ς����Ă�����Ƃ����̂͒���������܂���ł����B����ł��A�X�̂��q����ɍ��킹���L���ׂ₩�ȃT�[�r�X��A���s�������A�b�g�z�[���Ȑڋq�ȂǁA�Ƃɂ������S�n�̂��������ɋC��z��A���������u�R�����v�ɒʂ��߂�t�@���̂悤�ɂȂ�����A���ƂƂ��ɂ��̃z�e�����x���A���e�Ɍ��Ă����̂ł����B �@���͍�����A�q�̒N�����݂��蕗�C�̋��������J���������ɂ������Ƃ���A�{�C���[�͂��납������ɂ��đS�ْf�����Ă��܂��Ƃ����A�N�V�f���g������܂����B�t�����g�ɂ͓d�b���q����Ȃ����A�e���ւ̐������s�\�����������A�����ւ̑Ή����v���Ƃ͂����Ȃ��ŁA�ꌩ����͌��{���Ă����������܂����B �@�܂��A���ʂ̃z�e���ł͓{���ē��R�̑Ή��Ȃ̂ŁA���̂��q�����ӂ߂邱�Ƃ͂ł��܂���B�����A�݂��蕗�C�A���ړI�z�[���A�R�e�[�W�����č�����������d�X�g�[�u�t�̃��r�[��R���Z�v�g���[���ȂǁA�n�[�h�I�ɕω��𑱂��^�c�������ւ�肷��Ȃ��ŁA���ꂩ��ǂ̂悤�ɉ^�c�Ǘ���ڋq�Ή������Ă������A���W���[�Ŕėp���̍����n�C�����h���ʂ����Ăǂ̂悤�Ɉ�����Ă����̂��A���̐�𒍎����Ă��������Ǝv���܂��B |

|

|

|

|

|

|

| �@�܂��A�n�C�����h�̃E���͗����ł������A�uJunior�v�͕]���������Ǝ��掩�^���Ă��܂������A�������̗����̓n�C�����h�łȂ��Ă��H�ׂ�����e�ł��B �@�V�F�t�͉��ォ�����Ă���A�O�ƒ��H�����ɂ͖��c������܂����A���̗�X�[�v�͈ȑO�̂悤�ɓ��̊Â���O�ʂɐ��������A�^��̓\�[�X�Ƒ����������L���A�������́u����҂������̂Ńt�B���v�Ƃ������̂̓��Ɏ|�݂͂Ȃ��A�\�[�X�ŐH�ׂ����Ă��銴���A�f�U�[�g�����͂���܂���B �@�ȑO�̎������t�s�A�m�̗����_�C�j���O�ŁA�q�w�ɍ��킹���A�����Ă����ł����H�ׂ��Ȃ��H�������������ł��B�i���͐H���̂����̂ł��Ă��Ȃ��u�������t�v���Ȃ���̐H���c�H�j �@����ΐ�V�F�t�̓X��T���ĐH�ׂɍs�������Ȃ��B |

||

| �ޗLj�h�� |

|

|

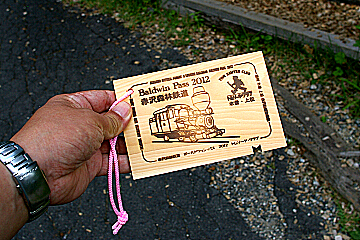

| �@�����́A���쌧���K�s�̓ޗLj�h�ɓ]�킵�܂��B��������͂P���ԂS�O�����x�̍s���ł��B�ޗLj�h�ɂ��ẮA�O��T�N�O�ɂ��K�ꂽ�L��������܂��̂ŁA�������܂��B http://homepage3.nifty.com/lj37/page206.html �@�O��͓ޗLj��̉E�ݑ��A�ؑ]�̑勴���ɒ��Ԃ��܂������A����͍��ݑ��̖������ԏ�ɒ�߂܂����B���܂�L�����ԏ�ł͂���܂��A���̓��͂܂��X�y�[�X�ɗ]�T�͂���܂����B �@���āA�E�̎ʐ^�͒����{���̐��H���[�Ɏc����Ă���X�ѓS���̃f�B�[�[���@�֎ԂƋq�Ԃł��B���̐X�ѓS���́A���̌�������ԑR�тœ��ԕۑ�����Ă��܂��B �@���ԏ�≈���̓��H�́A�T�N�O��肫�ꂢ�ɐ�������Ă��܂��ˁB |

|

|

|

| �@�ċx�݂̕����Ƃ������ƂŁA���̓��̐l�o�͌����đ����͂���܂���ł����B�Ƃɂ��������āA���܂���A�̂Ȃ��X�̎U��͌��\����ǂ������ł��B | |

|

|

| �@���āA�e�X�܂����Ă݂܂��B �@�ޗLj�h�ł͒������u���a�v�̓����̂���A���D�݂̓d�C���̂悤�ȎG�ݓX�u���剮���X�v����B�d�C���i�Ƃ������C�`�I�V���i�ɂȂ��Ă���̂́A���쌧�����ł͉ƒ�p�ݒ���̏����Ƃ��ă��W���[�ȁu�S���ہv�ł��B�����炾���ł͂Ȃ��A�ޗLj�h���ł��e���Ŕ̔����Ă��܂����A���쌧����́u��x�S���ہv�Ɠ��쐻��́u��ԓ���S���ہv�̗�����������ł͔����܂��B �@�听���́A�L�n�_���炩�璊�o�����I�E�o�N�G�L�X�ŁA���l�̐����́u�ԋʂ͂炮����v�͉����~�߂Ȃ̂ɑ��A���ݐ�����I�Ȑ��i�̂悤�ŁA���I�ł͂Ȃ��₳������������ł��B |

|

|

|

| �@�E�́u���K�s���h�c���i�ޗLj�ł͂Ȃ��j���c��ꕔ���u��v�͌����̂悤�ł����A���̓ԏ��i��쑺���h�c��ꕪ�c���h���u��j�͕������ꂽ���̂̂悤�ł��i��������h�|���v���炢�����u���܂���B�j�B �@�����̕��̓z�[�X�������̕t�����]�O������A�ؐ���͂����V���b�^�[�̉��ɂ̓|���v�ύڎԂ��炢�͂���̂ł��傤�B |

|

|

�@�X���ɂ�����ΐ����N���V�J���B �@�S�W�ɂ́u��쑺�v�̕������B �@���Ȃ݂ɁA��쑺�͂Q�O�O�T�N�ɉ��K�s�ɍ������Ă��܂��B |

|

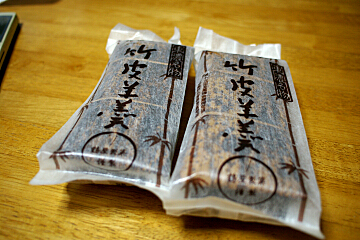

�@�ޗLj�h�ŗB��̂��邵�h��̋��������㌴���邵�H�[�u���≮�v����B�����͈�͒����̐Ղ������ł��B �@�����̓X��ł���㌴�K�Y���A���͂��̓ޗLj�h�̊X���ݍĐ��̎d�|���l�ŁA���̌Â������݂������ό��n�Ƃ��Ċm�����ꂽ�����҂ł�����܂��B �@���݂͓�a�Ŋ��S�ȍ�i�𐧍삷�邱�Ƃ͍���ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂����A�Â��Ƌ�̍Đ���K��q�ɑ��u���v�ł��ĂȂ��ȂǁA�K���t�@���͐₦�܂���B �@�������ޗLj�h������邨���Ԃ̂�����͂�������肭�������B |

|

�@�����āA�ޗLj�h�̓�[�ɂ͒��_�Ђ�����܂��B �@������́A�ޗLj�h�ɉu�a���͂��A�������߂邽�߂ɐ�t������s�����_���������J���n�߂����Ƃ���n�܂����_�ЂƂ���Ă��܂��B �@���̓��̗����A�W���P�P�E�P�Q���͗�Ղ��s���邱�Ƃ���A���q���o�ŏ������s���Ă��܂����B |

|

|

|

�@�ޗLj�h���A��[�̂��̕ӂ�͐l�ł��܂�ɂȂ�܂��B���H�X������₷���̂ŁA���̕t�߂Œ��H���B �@�M�B�ɗ��ċ�����H�ׂȂ���ɂ͂����Ȃ��̂ŁA�������̂͋����X���E�ޗLj�h�̖��X�̈ꌬ�A�u�R�Ȃ��v����B �@�����H�ׂ��̂́A�M�B�ł͂��ĂȂ������Ƃ����u�Ƃ������v�B���͐̂���������́u�R�{�����v�̃��j���[�ɂ������̂ł����A�\�Ă����Ȃ��ƒ����ł��Ȃ����Ƃ���A����܂Ō��ƂȂ��Ă������j���[�ł��B �@�R�ȂNj��R�̓�ɓ������`�ɂ���ɓ��ꂽ�������u�����v�Ă���Ԃ���Ԃ��ĐH�ׂ���̂ł��B �@��Ԃ̂�����A�ď�͏��������ł����A�����E����Ƃ͈ꖡ������������y���߂܂��B |

| �ԑR�x�{�т֥�� |

|

|

| �@�ޗLj�h����ȑO�Ƃ͋t����ɐԑR�x�{�т������܂��B �@�ޗLj�h����㏼���ւ͎ԂłR�O�����x�A��������ԑR�x�{�тւ͂���ɂQ�T�����x�|����܂��B �@�����P�X����������ɏ���Ă������́A�\���ȍL����������K�ȃh���C�u���y���߂܂��B���̕ӂ�͐��͔��d������������A�h�ł��������Nj������H��������Ă����肵�܂��B����ȓy�؍\�����͖G���܂��ˁ`�B |

|

|

|

| �@���āA���̕t�߂͌��킸�ƒm�ꂽ�ؑ]�w�̎Y�n�ł���A���R�ыƊW�̎{�݂͌��݂����݂��܂��B���X�A�����Ŋۑ����^��ł����Ƃ���A���͔��d���̐ݒu�ł��ꂪ����ɂȂ�A�����S�R�N�ɍ��S�����{�����㏼�܂ŊJ�ʂ������߁A�X�ѓS���ɂ��^�ޕ��@���m������A�吳�T�N�Ɋ������܂����B �@���̌�A�A���̎�͂̓g���b�N�ɕς��A�X�ѓS���͏��a�T�O�N�ɔp�~����Ă��܂����A���̃g���b�N�͓��R���݂��ғ����Ă��܂��B �@�ԑ�Ɍ��������͍��̎ʐ^�̏�����P�Ԑ�����ɂȂ�A�ۑ���ς�^�g���b�N��ԑR�x�{�т܂Ō�������^�o�X���K���K�������Ă��܂��̂ŁA�R�⓹�Ɋ���Ă��Ȃ����̓o�X�𗘗p�������������ł���B |

|

|

|

| �@�I�_�߂��ɂȂ�ƁA���H�͌k�������̂���Ȋ����̓��ɂȂ�܂��B �@�����I�ɂ͉����͂Ȃ��̂ŁA���Ȃ����ԏ�ɓ������܂��i�U�O�O�~�j�B�ꉞ�A�Q�O�O�䕪�͂��邻���ł����A���̓��͉ċx�݂̗[���ł����قږ��Ԃł����B |

|

|

|

| �@�ԑR�x�{�т͉ċx�݊��Ԓ��́u�g���\�[���N���u���ؑ]�E�㏼�v�i���{���s��Áj�Ƃ��āA�ʏ�̉^�c�ɉ����e��̎��R�̌��C�x���g���s���Ă���A���̑̌������ƍ��킹�ʏ���Q�O�O�~�����P�C�O�O�O�~�̗���������܂��B���̑���A�����̖̐ؕ��͔{���炢�ł����G�n�̂悤�ȕ��ɂȂ��Ă��܂��B �@�Ȃ��A���ꌔ�i����Ԍ��j�͓S������ł͂Ȃ��A�X�ь𗬃Z���^�[�Ŕ̔�����܂��B |

|

|

![�`�e�s�|�O�Q�^�]��](212.jpg) |

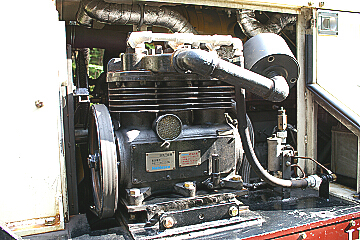

| �@�X�ѓS���̋@�֎Ԃ͈ȑO�Ɠ��l�c�Ǝv������A����͕����W�N�^�`�e�s�|�O�P�Ɠ����k���d�@�Ő��삳�ꂽ�����Q�P�N�^�́u�`�e�s�|�O�Q�v�ł��B�O����͉��̑����c���ɂȂ������x�̂悤�ł��B �@�^�]�Ȃ�����ƁA�̂̃g���b�N���d�@�̂悤�ȃ��C�A�E�g�ŁA�ʔ����̂͂P�Q�O�q/h�܂Ő��Ă���ėp�X�s�[�h���[�^�[�̖ڐ���̏�ɂS�O�q/h�܂ł̖ڐ����킹�Ă��邱�ƁB�^�R�O���t���������ɕs�v�̂悤�ŁB �@�G���W�����[���̃J�o�[�́A��p�̂��߂����E�Ƃ��O����Ă���A�S�c���O�C���̃G���W���c�ł͂Ȃ��i�u�e�X�R���̃R���v���b�T�[�B�u���[�L�̐���ȂǂɎg���Ă��܂��B |

|

|

|

| �@���݂̏I�_�A�ێR�n�̂�����O�ɂ͏㗬�Ɍ������č����Ɂu���邵��x���v������A�ꕔ�̎ԗ��������ɂ��ۑ�����Ă��܂��B �@�����͂`�e�s�|�O�P�����������܂ŁA�����̕��������X�ѓS���ł��g���Ă�������H�쏊�`�^�ƌĂ��@�֎ԂŁA�`�e�s�|�O�P�͂���̃��v���J�ł��B��둤�̃O���[�̂��̂͂P�X�T�P�N���A���̑O�̃N���[���F�̂��̂͂P�X�U�O�N���̂��̂ł��B |

|

|

�@�ؑ]�w�͐̂���d�v�Ȍ������̒z���Ɏg���Ă��܂������A���̐芔�͈ɐ��_�{�łQ�O�N���ɍs���鎮�N�J�{�̍ۂɌ�_�̂�[�߂������[�߂��D��̌�p�ނɎg��ꂽ���̂ł��B �@����̑�U�Q�N�J�{�͗��N�̕����Q�T�N�ɍs���܂����A���̂��߂̌�D��Ղ�͂W�N�O�̕����P�V�N�ɍs���A���̐芔�͂��̏����������̍��݂ɂ���A���̐芔�͂��̑O�̂U�P��A�Q�V�N�O�̏��a�U�O�N�ɍs��ꂽ�Ƃ��̂��̂ł��B |

|

|

| �@�ێR�n��ԏ�͐܂�Ԃ��n�_�ŁA�����炩��͏�Ԃł��܂���B�A��̗������̂Ă�Α��̗V����������ċA��͉̂\�ł��B �@�ؓ�����������A�Q�D�T�L���̓��̂���̂�т�����̂���������܂���B |

|

| ���̓��̏h���ͥ�� |

|

|

| �@�㏼����Ăэ����P�X�����ɖ߂�A�ؑ]�쉈���ɂ��̓��̏h���n�Ɍ������܂��B �@�r���̓�ؑ]���i�Ȃ����܂��j�ɂ́A�ߑ㉻��Y�u�Ǐ����d���{�݁v�̈ꕔ�Ƃ��č��̏d�v�������Ɏw�肳��Ă���u����i�����������j�v������܂��B �@����́A�Ǐ����d�����݂̂��߂̎��ޗA���̂��߂ɂP�X�Q�Q�N�i�吳�P�P�N�j�Ɍ��݂��ꂽ�A�S���Q�S�V�D�V���A�ؑ��g���X�E��ΐρE�㕔�R���N���[�g���̍������w�̒��ł��B �@���X�̓g���b�R�̃��[�����~����Ă��܂������A���a�Q�T�N����͑����Ƃ��Ēn��̌�ʂɊ��p�����悤�ɂȂ�܂����B�P�X�V�W�N�i���a�T�R�N�j�ɂ͘V�����̂��߈�U�ʍs�~�߂ɂȂ������̂́A�P�X�X�R�N�i�����T�N�j�ɂ͋ߑ㉻��Y�Ƃ��ĕ�������ʍs�\�ƂȂ�܂����B �@�u����v�̖��́A���ݎ�ő哯�d�́i���݂̊��d�́j�̎В��ł���������@�g�̖��{�q�ɂ����镟�V����ɂ��Ȃ�ŕt����ꂽ���̂ł��B |

|

|

|

| �@���̓��̏h���́A���̃G���A�ł̒�h�ł�����`�쉷��u�����������فv�ł��B �@���ς�炸�u���ꂢ�ŐV�����v�h�ł͂���܂��A�Ƒ��o�c�Ȃ�ł̖͂��h�̂悤�ȃA�b�g�z�[���Ȃ����ĂȂ���ʁE���Ƃ��ɂ��Ȃ���t�̗����A�����̓��̂���u�W�����O�����C�v�Ȃǖ��͂͐������A����������Ŗ��h���݂̃��[�Y�i�u���ȗ����ŏh���ł��܂��B �@���̓��͑ݐŁA�H���͑�L�Ԃ��d�����H�����ɂȂ�܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

| �@�������ʼn���ƕ���ŃR�X�g�p�t�H�[�}���X�������̂������ł��B �@���I�ł͂���܂��A�ʁE���Ƃ��ɏ\�ł��B �@�܂��A���H���K�v�\���ȓ��e�ł��B |

||

| �����āA�������̂�̌㥥� |

|

|

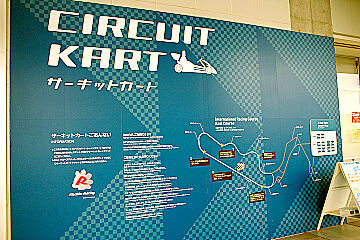

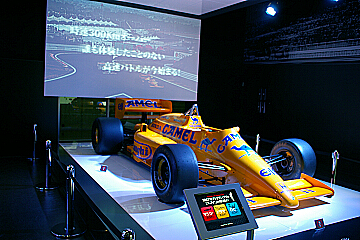

| �@���āA�ŏI���͗鎭�T�[�L�b�g�Ɍ������܂��B�ʂɃ��[�X�����ɍs���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A���N�O�ɕ��ƂȂ����u�����e�b�N�v���Â�ŁA�V���n�ɗV�тɍs�������Ƃ����Ƒ��̗v�]�ɉ����邽�߂Ƃ������Ƃ������̂ł����c�B | |

|

|

| �@���̓��͂��~�̋A�ȃ��b�V�������Ƃ������ƂŁA�U�X�W�҂ɋ�������Ă����ɐ��u�����ʂւ̑�a���r�߂Ă������Ă��܂����B �@����ɒǂ�������������悤�ȏW�����J�œ��H�͊����B�����]�������J�ȎԂ������������Ă�悤�ȏ�ԂŁA���Ǘ鎭�T�[�L�b�g�ɒ������̂͗[���ɂȂ��Ă��܂��܂����B |

|

|

|

| �@���̍��ɂ͉J���~������~��ŁA�P����߂�^�C�~���O�������Ȃ��Ă��܂����B�A�g���N�V�����̋x�~����{�I�ɂ͂Ȃ��悤�ŁA�����ړI�̈�ł���T�[�L�b�g�J�[�g�̃G���g���[���邽�߂ɁA�V���n���[�g�s�A���A�鎭�T�[�L�b�g�{�̂Ɍ������܂��B | |

|

|

| �@���̓��͓��Ƀ��[�X�C�x���g�͂Ȃ��A���̈��V��Ȃ̂Ől�e�͂܂�ł��B�O�����ɂ͈��H�X�����Ȃ肠��܂����A���Ԃ����ԁi�[�H���ԑO�j�Ȃ̂ŁA����ɐl�e�͂���܂���B �@�T�[�L�b�g�J�[�g�́A�Q�l���̃S�[�J�[�g�i������R�O�q/h�j�ō��ۃ��[�V���O�R�[�X���R�[�X�����Q�D�Q�q�𑖂���̂ŁA���[�X�C�x���g��������͊J�Â���Ȃ����߁A���Q�����x�������܂���B |

|

|

|

| �@�Ƃ������ƂŁA���̓��͂Q��̃G���g���[���\�ł������A���Ǘ����Ƃ��J�V���~�ƂȂ�܂����B �@�X���b�N�^�C���̃J�[�g�ŁA���̕��������̃R�[�X�𑖂�̂́A�܂��A�����Ɍ��܂��Ă��܂����c�B �@�d���Ȃ��B |

|

|

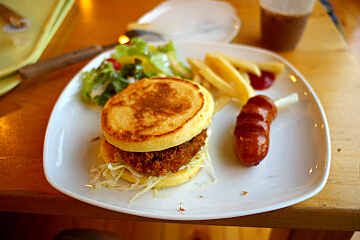

�@���H�����N�ɂƂ��Ă��Ȃ������̂ŁA�����ŐH�����B �@�q�������̊�]�ŁA�������̂́u�Ԃ�Ԃ�̃p���P�[�L�₳��v�B �@�ʐ^�̓p���P�[�L�ɃR���b�P�̕t�����u�R���b�P�v���[�g�v�B�n���o�[�K�[�̂悤�ɁA����ŐH�ׂĂ��悵�B |

| �@ | |

|

|

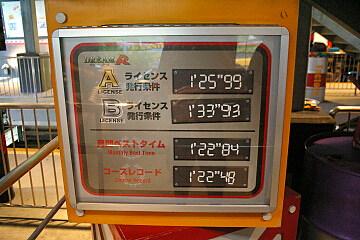

| �@���āA�����e�b�N���̎��ɏ����킵�A�s�{�ӂȌ��ʂɏI����������y���݂̂���S�[�J�[�g�uDREAM

R�v�B�O�l�A�h���C�o�[�̌y�ʉ��͑S���i��ł��Ȃ��̂ł����A�����͈�ԋC���ŏ��낤�c�ƗE��ŏ�����̂ł����A���ʂ͂a���C�Z���X�ɏ�������x�B�r���̃^�C�g�R�[�i�[�ł͂������茸���������������݂����ł���B �@�u�[�X�g�{�^���̓�͕����炸�d���ł����c�B |

|

|

|

| �@���āA�����e�b�N�ł������ŁA�L�����N�^�[���i�܂ō��ꂽ�̂����̂ł�ł�ނ��B �@������ł��K���ȃX�����Ə�Ԏ��Ԃ̒������猋�\�Ȑl�C�ł��B �@�m�������e�b�N�̂̓��m���[���`���ł������A�������̂̓W�F�b�g�R�[�X�^�[�̂悤�ȃ��[�����ŁA������ƃX�s�[�h���������悤�ȁH �@����ƁA�q�ł�ł�ނ����t�����h���[�ɘb�������Ă����̂́A�����e�b�N�ɂ͂Ȃ������悤�ȋC�����܂��B |

|

|

|

| �@���̓��͐����̉J�ŁA���[�V���O�J�[�g�͌��q�ł������A�ԉΑ����͐���ɍs���܂����B�T�[�L�b�g�̃O�����h�X�^���h����R�[�X���ɑł��グ����ԉ�����̂ł����A���̐���傫���́A�V���n�̗]���̃��x����y���ɒ����鐷��Ȃ��̂ł����B �@���������̓��͕����Ȃ��A�������Ⴂ�J�_�����ꍞ�߂Ă��āA�ڋʂȂǂ͂قƂ�lj_�̒��̉������������܂���ł����B |

|

|

|

| �@���āA������̊y���݂́A�܂��V���ɃI�[�v����������́A�̊��^�{�݁u���[�V���O�V�A�^�[�v�ł��B �@�ʏ�̃A�g���N�V�����Ƃ͈�����悵�A�ǂ��炩�Ƃ����Έ��n�����̂悤�ȃp�r���I���I�Ȑ��m�ŁA�����W���Ƒ̌��Ƃo�q�{�݂����˂��悤�Ȑ��m�̎{�݂ł��B �@������Ɍ������R�[�X�ł́A�n���O�I���������[�V���O�o�C�N���A�Ȃ��Ċϋq���}���Ă��܂��B |

|

|

|

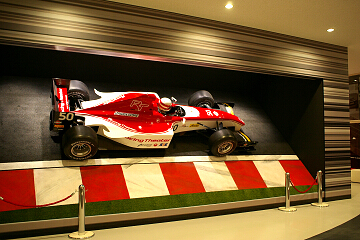

| �@�G���g�����X�z�[���ɂ̓��[�V���O�o�C�N�̎����ƁA�V�A�^�[�̒��Ŏ�l��������Ă���z��̃t�H�[�~�����[�J�[�A����Ɏ��ۂɎg�p���ꂽ�h���C�o�[�̃w�����b�g�Ȃǂ��W������Ă��܂��B �@�����܂ł͖����Ō��w�ł��܂��B |

|

|

|

| �@�X�^�[�g�Q�[�g���璆�ɓ���ƁA�V�A�^�[�̐���������X�y�[�X���E�F�C�e�B���O�K���[�W�ƂȂ��Ă��āA���ۂ̃s�b�g�Ŏg���Ă���H���^�C���E�H�[�}�[�Ȃǂ��W������A���[�h��グ�Ă����܂��B | |

|

|

| �@���āA�V�A�^�[�̓��e�ɂ��ẮA�܂��A����Ȃ���ł��傤�c�Ƃ��������x�ł��B �@���̌�́A�u�f�B�X�J�o�[���[�^�[�X�|�[�c�v�Ƃ��āA���Ɛg�̂��g���āA���[�T�[�����[�X�ŏ��ׂɕK�v�ȁu���f�́v�u���̎��́v�u�Z�p�́v�Ȃǂ̗l�X�Ȕ\�͂��A�S����14��ޑ̌����邱�Ƃ��ł��܂��B �@���̓��́A�q�������ɐ�̂���Ă����̂Ńp�X�B �@�Ōオ�u���W�F���h�E�I�u�E�鎭�v�ł��B |

|

|

|

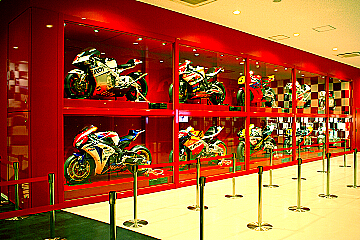

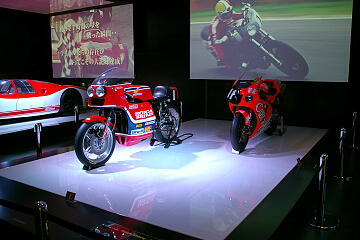

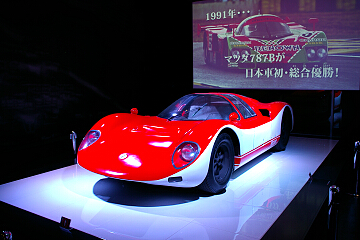

| �@������ɂ́A�鎭�T�[�L�b�g�̃��[�X�Ő��X�̓`��������Ă������Ԃ��W������Ă��܂��B �@������A���[�^�X�X�X�s������ԁB �@'78�N�X�^���E�E�b�Y/�`���[���[�E�E�B���A���Y�g�̃z���_RCB1000��'00�NVTR1000SPW�B �@�����ăz���_����Ȃ����ǁA�v�����X�q�R�W�O |

|

| ���܂���� |

|

�@������̏�A����Ȃ炲���m�́A�u���Z�����A�|��r㻁v�ł��B�����������Ŕ����ċA��̂ł����A�悭����Ƃ����̒r�c������̂��̂ł͂Ȃ��A�`��́u�߉����فv����̕��ł����B �@���ɑ卷�͂���܂��A��芷�����̂�����H |