|

スパシオなぺーじ |

| 湯西川温泉に行ってきました! |

|

|

| 今回は栃木県日光市にあります、「湯西川温泉」のレポートです。 湯西川温泉は日光鬼怒川エリアでも最も奥に位置する、知る人ぞ知る温泉ですが、あまり便のいい場所ではないので、ゴールデンウイーク直前でも何とか宿が取れたということもあっての旅行となりました。 |

|

| アクセス |

|

|

| この日はゴールデンウイークの中日でしたが、東北道はかなりの混雑。ナビでは正攻法で行った方が時間的には短いとのことでしたが、だらだら東北道を走るのもつまらないので、圏央道から埼玉・群馬を突っ切り、裏から日光方面に突入するルートを取りました。 川島で圏央道を降り、国道407号線を群馬県太田市方面に北上します。途中、トイレ休憩のために寄ったのは「道の駅 めぬま」、またの名を「めぬまアグリパーク地域振興施設“ めぬぱる”」と呼ばれています。 ここの施設は「野菜」と「女性」がテーマということで、利根川流域の肥沃な大地から採れる新鮮野菜や、これらを使ったまんじゅうや麦とろ、ジェラートなどを提供するレストランや物産センター、バラの公園アグリパークや、にっぽん女性第1号資料ギャラリーといった施設がある、ちょっと変わった道の駅です。 こちらでは北埼玉名物として、B級グルメの「フライ」(行田から熊谷にかけて)や「五家宝」(熊谷や桶川にかけて)、「吟ぎん寿し」(いなりずし)などが手に入ります。なんの飾りけもない食べ物ですが、このフライ、今回の旅行で一番うまい食べ物でした。 |

|

|

|

| 熊谷市から群馬県に入り、太田市、桐生市と抜け国道122号線をわたらせ渓谷鉄道に沿って北上します。 狙いどおり混雑もなく、快適なドライブが楽しめる山坂道です。 |

|

|

|

| ちょっと小腹が空いたので、途中で軽食とトイレ休憩を取るために寄ったのは、国道122号線(通称:東国文化歴史街道…長がっ!)の日光-桐生の中間地点にある草木湖の畔にある「道の駅 富弘美術館」の、商業ゾーン「草木ドライブイン」です。 この道の駅は、水彩の詩画を通して生命の尊さ、やさしさを語りつづける勢多東村(現みどり市東町)出身の星野富弘氏の作品を一堂に公開する富弘美術館を中心にした「文化ゾーン」と、少し離れた草木ドライブインを中心にした「商業ゾーン」に分かれています。 草木ドライブインは昭和の風情が残る観光地のドライブインで、食事は自家製麺のうどん・そば・ラーメンをはじめとし、丼物その他定食類等も多くのメニューを提供しています。また、土産品は製造直売のよもぎまんじゅうが名物で、その他舞茸を使った菓子類などもあります。 スナックコーナーで一番人気は、さつま芋を切って素揚げして塩をした「草木いも」。揚げたて待ちの行列ができる程の人気です。 この辺の道の駅はどれも駐車場があまり広くないので、ツーリング客が多いシーズンや昼食時などは駐車に苦労する場合もあるようです。 |

|

|

|

| 国道122号線から国道120号線に合流し、日光市街に入るとさすがに観光施設の駐車場を先頭にした渋滞にはまりました。 少しでも渋滞を回避するために鬼怒川を迂回し、霧降高原道路を抜けます。ここは何度か通っている快適なドライブルートですが、10%を超える急こう配と180度ヘアピンが続く結構な難所でもあります。この道を35キロ程進むと、八汐湖・川治ダムの畔に出ます。 |

|

|

|

| この辺はトンネルと鉄橋を繰り返し抜けていく道路になります。川治ダムのところで二つのトンネルに分かれますが、右の川治ダム第四トンネルの方に行くと川治温泉街に向かいますが、左の川治ダム第一トンネルを通ると湯西川方面にショートカットできます。トンネルを出たところに観光用の駐車場があり、出入りの車が多くありますので、注意が必要です。 川治ダムの上を通って程なくすると、国道121号線、通称:会津西街道を合流します。 |

|

|

|

| 国道121号は五十里湖の左岸側の旧道と右岸側の五十里バイパスに分かれますが、道なりにバイパスを進みます。 三つ目の「湯の郷トンネル」の手前に湯西川温泉方面への道路標識が出てきます。トンネルを出るとすぐ信号のある交差点があるので、通り過ぎないよう注意してスピードを意識しましょう。 T字路を左折すると、湯西川地方に向かうきれいに整備されたまだ新しい道路とトンネルをさらに12キロ程進みます。温泉街に近づくと道路幅が1.5車線位に狭くなりますので、歩行者た対向車に注意してください。 |

|

| この日の宿は? |

|

|

| 今回の宿は、ネットで急きょ空き室を見つけた「湯西川温泉 桓武平氏 ゆかりの宿 平家の庄」です。 こちら、湯西川温泉ではもちろんのこと、栃木県での温泉宿ランキングでも上位に入る名旅館ということで、有名なところです。 しかも、この4月にリニューアルオープンということで、とにかくいろいろな「気合」を感じられる宿ではあります。 温泉街のメインストリートには面していませんので、駐車場への入り口は案内看板をよく見て、通り過ぎないようにしてください。 |

|

|

|

| 玄関を入ると、御簾やら大八車やら行燈やら、和のテイストの調度品が「これでもか」という風に配置されています。 男性スタッフのユニフォームは「陣羽織」ですが、これは常に「戦闘モード」という若女将の気合の表れだそうです。 |

|

|

|

| ロビーは巨大なテーブルのある「くつろぎ処」というフリースペースで、イベントにも使われるようです。現在は「平家伝統雛祭り」が開催されていますが、展示品の解説等があまりないので、趣旨や展示内容はよく分かりませんでした。 ロビーにも所狭しと「手間隙を惜しまず収集したコレクション」と称する巨大な彫刻の鷲や巨大な天狗面など、マジ所狭しと陳列されています。 |

|

|

|

| ロビーは3階なのですが、今回泊まるのは1階上がって4階の「高見王の間」になります。 部屋もリニューアルされていて、和のテイストあふれるきれいな調度となっています。但し、基本的な造りは昭和の宿のままなので、コンセントが少なかったり、洗面台や部屋付バスが古いままだったりと、惜しいところがあります。 また、トイレのスリッパ替わりの草履は小さくて使いづらいですし。 部屋のテレビはケーブルテレビの様でしたがBSが映らず、交通情報や天気予報を見たくても簡易リモコンしかなくてデータ放送が受信できませんでした。 携帯の電波はEモバイルも含めて、温泉街はいずれも使えるようです。 冷蔵庫にはフリーのミネラルウオーターが入っていて、これには助かりました。 |

|

|

|

| 縁側にはいろり席がありますが、換気設備等がないので、ダミーだと思います。 窓からは湯西川に面した裏庭が見え、旅館内の各施設をつなぐ渡り廊下と合わせ、いい雰囲気を出しています。 |

|

|

|

| 新緑も悪くありませんが、やはりここの売りは紅葉の様です。 夜になると青いライトアップが行われ、好みの分かれるところではありますが、非常に幻想的な風景になります。 |

|

|

|

| 夕食は「炭火焼囲炉裏ダイニング 百年の”隠れ館ビュフェ”料理長渾身のバイキング」という、バイキングで、狭いですが欄間彫刻で分けられた半個室的な囲炉裏の付いた座席で摂ります。 料理自体は種類は少ないものの、個性的で地のものも多く、蕎麦が柔らかすぎるのを除けば基本的においしい料理でした。基本和食オンリーでデザートも申し訳程度なので、お子様には物足りないと思います。また、私たちのプランには、鱒と岩魚のお造りが付いていました。 ちなみに、朝食も完全和食で、ここでは飲めないコーヒーは別室で有料となります。 |

|

|

|

| 平家の庄一番のウリは温泉施設の充実ですが、大浴場以外に貸切露天風呂が現在は6種類使えます。 貸切露天風呂には2,000円ので共通の鍵を借り、後は空いている風呂はいつまででも何回でも利用できる仕組みです。室内には一角に棚を脱衣籠がありますが、夜入るには室内が暗く(スポットライトが故障していたのか?)懐中電灯がないと忘れ物が見つからない(鍵の位置も分からない?)のと、洗い場や水栓がないので、湯掛けしたり上がり湯ができません(するスペースもありませんが)。 お湯はかなりこの時期では熱めなので、私は給湯バルブを閉めて入っていました。 いずれのお風呂も24時間入れます(部屋の窓やドアが薄いので、夜中に騒いでいると結構話し声が気になりますので、静かに入りましょう)。 総じてこの宿、非常に各所に「気合」を感じられて、まあいい宿だと思います。接客も食堂で料理を持っている客を押しのけて通路を進む給仕が何人か見られる他はおおむね教育も行き届いているようですし、あとは全館にちりばめられた巨大な天狗のお面など、ちょっと整理してもいいのかなと、設備や建具をもう少し調度と見合う程度にグレードアップしてもいいのかな。 さらに、ハイシーズンでもちょっと料金高すぎです(約4万円)。 |

|

| 湯西川温泉随一のテーマパーク?へ |

|

|

| 正直、湯西川温泉には、温泉以外の観光施設を期待してはいけません。宿のHPで観光情報を取っても、基本的に日光や鬼怒川に案内されるだけです。 そういった中で、どのガイドを見ても出てくるのは超ディープな「平家狩人(マタギ)村」「平家落人民俗資料館」そしてこの「平家の里」です。 いずれもチェックイン前の時間調整や、チェックアウト後帰宅までのワンポイント観光として使える施設で、駐車場も飲食店もそれなりに付近にあるので、それなりに観光シーズンには集客はあります。 その中でも、一番の集客施設であり、老舗旅館「本家 伴久」が管理している平家の里をレポートします。 |

|

|

|

| 「平家の里」は平家が源平の戦に敗れてからちょうど800年目の昭和60年にオープンし、この地の平家落人の生活様式を後世に残すため、村内の民家数棟を移築し再現しています。といっても、平家の資料や遺物を展示している訳ではなく、前述のとおり「この地の平家落人の生活様式を後世に残すため」つまり平家が開いたこの集落に古くから伝わる生活用具の展示や、木鉢、木杓子作りの実演、名物の販売などを主にしたいわゆる「郷土資料館」で、平清盛、敦盛等の像など若干の平家に関する資料も展示されていますが、そちらを期待してはいけません。 あくまでも「古民家を使った郷土資料館」なのです。私のような古民家&民俗資料館フリーク向けの。 |

|

|

|

|

| 平家の里での見どころの一つは、古民家をバックに見られる草木の美しさです。 里山の傾斜地を利用した緩やかに上っていく変化ある地形に配された風景は、多くのカメラマンを魅了しています。 |

||

|

|

| 園内にあった、一枝に降格の花が咲く珍しい山桜。意外にみんな目にとめないでスルーしていました。もったいない。 | |

|

|

| さらに、園内の清冽な小川や池では水ばしょうなどの草花も見られるとともに、自然と共生していたこの集落の生活を再現する一翼を担っています。 さぞ、キレイな山からの湧水を水源にしているかと…。 |

|

|

あれ? これって?? |

|

…。 |

|

|

|

| それでは、園内の施設をいくつか紹介します。 入って順路の最初にあるのが「調度営みどころ(民芸品加工場)二の館」です。 真っ先に目に飛び込んできたのは、右の写真のインターホン、昭和56年製「松下通信工業製インターホンVL-305G」です。 元々、この建物と一緒に移築されて来た物だろうと思っていましたが、通信ボタンを見ると、この先にある七の館である「伝習館」とあることから、実際にこの園で使われていたもののようです。 てっきり展示品だと思ったは、この園内の展示品には、昭和の生活用品も多く見られるからです。 |

|

|

|

|

| 湯西川では、昔から木杓子作りが盛んで、しゃもじのようなものと、手のひらのような形に柄の付いた汁すくいが中心だったようです。 ここでは、とにかく「木杓子」の製作工程を詳しく説明した「木杓子資料館」的な内容になっています。恐らく世界で一番詳しい…。 そういえば、平家の庄のバイキングの味噌汁やそばつゆをすくうのも当然木杓子だったので、こぼし易いし、量をすくえないし、使いづらかったなぁ…。 |

||

|

|

|

| 調度営みどころ(民芸品加工場)の次の館「二の館」です。 こちらの主は「白鹿」さん…? |

||

|

三の館の展示も木杓子攻撃です。 このコーナーでは、木杓子を作るための道具一揃えをガラスケースの向こうに大事そうに展示しています。 |

|

さらに、木杓子波状攻撃は続きます。 ガラスケースに収められた「湯西川地方に伝わる木杓子造り道具」のコーナーです。 杓子道具箱の他、木杓子の作成工程を示したマンガも展示されています。 さすが世界一の木杓子資料館!! |

|

|

| 次のコーナーは「床しどころ」と呼ぶ平家落人の生活を示したコーナーで、3つの館からなります。 四の館前には、電動式の脱穀機と縄ない機です。縄ない機は縄より機とも呼ばれ、藁を右側のラッパ状の部分から挿入すると、藁縄が自動的に作られて、左側のドラムに巻き取られていく優れものです。 さすがは平家一門…? |

|

|

|

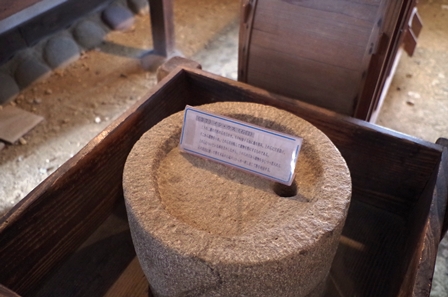

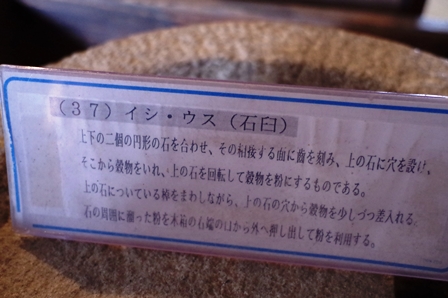

| ここの展示品説明板には、カタカナでの名称表示がされています。 こちら、石臼→「イシ・ウス」です。温泉街ですが、「ルシウス」ではありません。 |

|

|

|

| 五の館の向かい側の水辺でゆ〜っくり動いていたのが「水バッタリ」。投石器のような平和鳥の巨大な物のようなものですが、これは獅子脅しのように水の力で粉を突いたり、籾を突いたりしたものです。 水車と違って、非常にゆったりした動きで、いったい粉を挽くのに何日掛かるんだろう…といったスピードで動いています。 水と重りのバランス調整が難しいようで、先端にはそこいら中の石やら金物やらツルハシやら…が番線で取り付けられています。 |

|

|

|

| そして隣の五の館は、平安絵巻による公家の遊びや鎧、武具などの展示があり、「空飛ぶ籠」が高〜い位置に展示されています。 3つ目の六の館には、ようやく平家に関する資料として、入道姿の平清盛像や平敦盛像、模造紙に手書きされ、風雪で大分朽ちかけてきた平家の年譜・系図などが展示されています。平家直系の展示はこの六の館だけです。 |

|

|

|

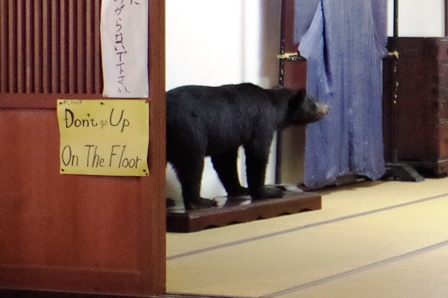

| 一番奥の広場に面した園内最大の建物が「種々伝えところ(伝習館)」です。右はこの七の館を管理する「熊さん」です。 この日は茅葺屋根などを改修していますが、内部は見学が可能です。 |

|

|

|

| 伝習館では、湯西川地方に古から伝わる伝統芸能や民話等の伝承に活用される他、毎年6月6日に開催される地域最大の祭「平家大祭」の際には特設ステージに使われます。 伝習館の土間部分には古いブラウン管テレビで平家大祭の映像が流し続けられていました。 もうちょっと内容を工夫した方がいいですね。プログラムの説明もなく、祭の映像だけ流されても資料性全くありませんよ。 |

|

|

|

| パンフレット上では「鹿園」となっていますが、看板では「鹿の家」と書かれています。 これは剥製ではありませんが、小鹿が一匹だけ斜面に放し飼いになっています。 売店で売っている鹿の餌を投入する窓が一か所あいていますが、入り口は無施錠でいつでも中に入れそうな状態です。 ある意味野性的な飼い方ですが、剥製のように家もなく、余りにも寂しい待遇です。 |

|

|

|

| 園内には飲食施設と販売施設があります。 左は園内唯一のお休み処「餉の館(八の館)」です。ここでは地の味覚である「栃もち」や「きびもち」「そばがき」さらに一番人気の「おしるこ」などがあります。この周りが一番風光明媚なのですが、ソフトクリームの置物がどうも目障りです。 右は生産物直売所「よろず贖どころ」です。地元の農産物や自然食品を始め、手づくり木工品などを直売しています。 内容的には「普通のお土産屋さん」で、もう少し個性を出してほしいところです。せっかくあれだけ園のウリにしいる「木杓子」がちょびっとしか置いていなかったですし。 また、この一角には「骨董品売場」と称する「ぼろ屋さん」があります。超田舎のリサイクルショップといった風情ですが、どこかの蔵から発掘したのか、昭和40年代の少年マガジンが1冊500円で売られていました。超マニア向けの志向です。 |

|

|

さて、湯西川地方に身を隠していたのは平忠實、忠房とその家臣や姫達とされていますが、その時の武具と金銀財宝が埋められているとされる「平家塚」です。 この中に7つの塚があり、塚の上にモミの木やイチイが子孫繁栄を願って植えられ、大木となっています。 この一角は神域とされて大切に管理されており、この園で一番資料性の高そうなエリアです。 |

| おまけ−園内の消防設備関係? |

|

冠木門のすぐ脇にあった「立管式消火栓とホース収納箱」。 降雪地ではまだまだ珍しくはありません。結構、スタイリッシュでおしゃれなデザインです。 |

|

三の館前にある「木製腕用消火ポンプ」。 江戸中期頃に原型がオランダから伝わったものと言われています。 |

|

三の館内に展示されていた「消火用天秤桶」 |

|

四の館内に展示されていた「消火用水鉄砲」。桶に突っ込んで初期消火に家庭用にも使われたものとのこと。 奥には木製や竹製の筒先(管槍・ホースの先に付ける放水器具)も見られます。その形状はまさに管槍。 |

|

|

| 五の館と六の館の間にひっそりと隠れるようにある小屋。単なる資機材倉庫かと思ったら、正面は観音扉なので、格子から覗いてみると…。 恐らく明治期の腕用消火ポンプ(金属製)です。消火ホースや筒先(管槍)もセットであり、通常外されて横に積んである操作用の腕木も取り付けられているので、もしかして放水可能状態かも? |

|