|

スパシオなぺーじ |

| 「聟島列島に行ってきました!」 |

|

|

| 上陸3日目には、小笠原未踏の地の一つである「聟島列島」に向かいました。 まともな手段では行けない硫黄島を除くと、聟島列島は小笠原訪問最後の地にふさわしいということで、急遽おが丸船上の公衆電話から予約しました。 船はいつもの「ピンクドルフィン」で、聟島へのツアーは「ケータツアー」としていくつかのショップで企画されています。ケータとは聟島だけを指す場合た聟島列島全体を指す場合などがあるようですが、国土地理院の地形図には聟島に「ケーター島」とも記載されています。 |

|

|

| 朝8時半に父島を出発して最初に出会うのは、聟島列島最南端の「嫁島」です。面積は1.22k㎡と、東京の島の中では媒島に次ぐ小さな島で、父島の北約50㎞、ピンクドルフィンで1時間半程の距離にあります。 現在無人島の嫁島も1907年(明治40年)には6人、1918年(大正7年)には20人の人口があったようです。今回、聟島列島の歴史や生活を小笠原ビジターセンターで調べたのですが、なかなか記録がなく、人口の推移や一時的な入植や寄港の記録しか確認できませんでした。 ここ嫁島では牛やヤギの放牧、サツマイモ栽培などが営まれていたと思われますが、他の聟島列島の島同様に戦時中の疎開を待たずに無人島化し、残されたヤギが野生化して植生を破壊して写真のような荒涼とした風景になってしまいました。 ここの野ヤギは2001年に駆除が完了し、現在は植生の再生が行われています。 嫁島の地形は西側には少しの浜がありますが全周が30m以上の切り立った崖で囲まれており、その上は最高点105m程度のピークはあるものの、島全体が約50m位の台地状です。 |

|

|

|

| 嫁島には本島の他に西側に前島、東側に後島という小さな島が控えています。 さて、父島以北の島々、特に聟島列島には先っぽの尖がった奇岩や崖が多く存在します。そもそもこの辺の島々は伊豆諸島などと違い、5000万年ほど前の海底火山が3750~2250万年前以降に隆起して島となったものです。これらには「ボニナイト」という(その名のとおり、小笠原よりの命名)Mgの含有量が高い特殊な安山岩の溶岩でできており、この岩石が風化浸食や海食を受けて固い古銅輝石だけが残り切り立った岩山を形成していったといわれています。 右の写真は、前島の横に並ぶ通称「マグロ岩」。マグロ岩にはマグロ穴と呼ばれる海食洞穴があり、ここではマグロがトグロを巻いて泳いでいるところを見られるダイビングスポットとして有名ですが、この日は姿が見られませんでした。 |

|

|

|

| 次に向かうのが、嫁島からさらに北に約15㎞、父島から2時間の距離にある「媒島」(なこうどじま)です。面積は、母島南西にある向島に次ぐ1.38k㎡。 この島も明治時代に入り牛やヤギの放牧、サツマイモ栽培などを営むための移住が進められ、1907年の記録には人口27人とあります。環境的には嫁島同様、完全に無人島化しており、野生化したヤギが増えた結果、植生が損なわれたため、2003年にヤギの駆除を完了し、植生回復事業が行なわれています。 地形的には嫁島同様、西側の海岸は比較的なだらかで浜や湾もありますが、東側はより急峻で海食洞が多く存在します。 |

|

|

|

| 携帯のGPS機能で位置を確認しながら撮影していたのですが、どうもガイドの案内と位置関係がよく分かりませんでした(ピンクドルフィンはエンジン音がうるさいのでよく聞こえない。)。 媒島最高峰は「屏風山」(154.9m)ですが、ここは島北部の異常に尖がったピークで、まるでマッターホルンのように突出して切り立っている岩で高さは104mあります。ここの天辺からはどのような風景になるのでしょうか?聟島や嫁島には上陸した人の情報や写真がそれなりにありますが、ここ媒島については上陸した人の情報がほとんどなく、どのような風景になっているのか分かりません。そもそもこの島には上陸できそうな浜があまりないようです。 右の写真はマグロ岩によく似ていますが、こちらは媒島の北端にある「眼鏡岩」ですが、ダイバーには左向きの象に見えることから象岩とも呼ばれているとか。 |

|

|

|

| 媒島からさらに2キロほど北に進むと、聟島の前座として「針之岩」があります。針之岩は岩と入っても全長1㎞ある立派な島ですが、その周囲に点在する細長く侵食され残った尖がった「岩」が、その名の由来のようです。 針之岩と連続して背面に現れるのが聟島です。 |

|

|

|

| そして、聟島列島の主島、「聟島」です。面積は2.57k㎡と、当然聟島列島では一番、東京の島でも八丈小島に次ぐ面積で、ここまで父島からは2時間20分かかっています。 地形的には平坦とはいいませんが、全島的に嫁島や媒島と比べてなだらかでやさしい地形で、この島なら人が居てもおかしくないような雰囲気はあります。最高地点は島の東側にある大山で88.4mです。 聟島には1881年(明治14年)に2人が入植し、1905年の調査では人口25人を数え、他の記録を見ても聟島列島では最も栄えていた島といえます。他の2島同様、牛や羊(ヤギ?)の放牧やサツマイモ栽培の他、サトウキビ栽培と製糖業も行われていましたが、小笠原の他の島同様、第一次世界大戦後の砂糖価格暴落に伴い、多くの住民が島を離れ、疎開時には既に無人島化していたようです。 |

|

|

|

| 聟島は他の2島に比べて、浜や平坦地が比較的多く見られ、上陸しやすそうな地形でもあります。もっとも植害で侵食と土砂供給が盛んになり、海岸に堆積したせいであるかもしれませんが。 左は島の東部にある通称「東浜」、右は島の北部にある一番大きな通称「大浜海岸」です。 |

|

|

|

| さて、このケータツアーですが、私のように聟島上陸が目的の人は稀で、普通はイルカと泳ぎに来ているはずです。今回のツアーでは比較的イルカとの接触は少なかったのですが、この付近が一番多くのイルカに接触できました。 しかし私は、今回の小笠原では右足以外一回も海に入らずに終わりましたが… |

|

|

|

| 船は左回りに島を一周し、南浜からいよいよ聟島上陸の準備をします。 「南浜」は国土地理院の地形図にも名を載せられている地名で、南といっていますが島唯一の集落「初寝」の南側に面していたということであって、どちらかといえばブーメラン型の内側、島の北部にある浜です。 |

|

|

|

| 南浜の前景はこんな感じ。地図でみるより結構広くて奥行きがあります。何はともあれ、ちゃんと森や緑があります。この谷に沿ってならなんとか集落はできそうな感じがしますね。 | |

|

|

| 上陸を控え、ここでお昼となりました。この島には日陰があるので上陸して昼食を摂ってもいいのですが、蚊の猛攻撃を受けるということと、船には飲み物が積んであるので、船上で昼食としました。 父島ではお弁当は各所で購入可能ですが、私はいつものクレセントで事前にお願いして作ってもらったおにぎり弁当です。念のため3個お願いしたのですが一個一個が予想以上に大きくて、非常に食べ甲斐があります。おかかと思って最後に残していた一個が島唐辛子味噌仕込みだったのがちょっと驚き。乾いた喉に沁みました。 |

|

|

|

| さて食事を済ませて希望者は上陸です。この湾でダイビングに残る方もいます。 南浜へはピンクドルフィンクラスの船では上陸できないので、泳いで渡るかゴムボートを使用します。私は今回海に入らなかったので、他の方の荷物と一緒に上陸用舟艇に乗っての上陸となりました。 |

|

|

|

| 上陸してすぐ目に付くのがこのゴミ袋。何かというと、外来種駆除のための公共工事で採集されたギンネムの種(というか豆?)。 ギンネムは、父島でのよく見かける大きなさやの豆がなる木で、19世紀に有用材として導入され、第二次世界大戦後、耕作地後などを中心に分布を拡大したものです。 |

|

|

|

| いよいよ島内へ進入します。 なんとなく踏み跡はあるものの植生に覆われて道のようなものはありません。今は一日数人来るか来ないかの島ですから、真夏の日差しであっという間に草に埋もれてしまうでしょう。 でもこの島、父島のように雨の降る気配がないようで、父島辺りとは気候が根本的に違うのかも。 それにつけても、暑い!! |

|

|

|

| 前述のとおり、聟島にも住民がいて生活のために外来植物を持ち込んだこと、さらに野ヤギの食害で植生が失われたことなど現在無人島のこの島にも難しい環境問題があります。 まあ、土砂の流出や地形改変を防ぐための第一歩としては植生再生と固有主への影響の大きいものから対応されているということです。 その中で今回目立った外来種。左は上陸地点周辺一帯を覆っている「スパイダーリリー」。見てのとおり、クモのように広がったユリの仲間です。結構、変わっててきれいなのですが、鬼のように咲いています。 右は御存知、母島ではメインストリートのシンボルツリーにもなっている「ガジュマル」。小笠原各島の集落跡には巨大化したガジュマルが威容を誇っています。 |

|

|

|

| 日本人の生活に欠かせない植材なのが竹ですが、この島にも生活ののために持ち込まれています。 伊豆の島々には元々竹は生えていなかったようで、御蔵島に行ったときにも生活材料としてかなり初期に持ち込まれたものだと聞かされました。 そして右の遠景には殺風景なこの島に紫色の花を咲かせている「ブーゲンビリア」。これも元々ブラジルからハワイ経由で持ち込まれたようです。 |

|

|

|

| 森に入ると、なかなか他の島でも見られないような大通りが森の中に現れます。いってみれば「聟島銀座」とでもいったところでしょう。この辺りに旧集落はあったようで、生活遺跡がいくつか残されています。 右は給水ポンプが付いた井戸の跡で、最近まで稼動状態であったそうです。 |

|

|

|

| 左は石垣か岩場に作られた戦時中の壕の跡だとか。あまりインフラのなかったこの島には、それほどの戦時遺跡はないようですが、艦砲射撃で山火事になったという記録があるようです。 右はコンクリートで作られた水槽かかまどの跡。 |

|

|

|

| いきなり近代的な構造物ですが、これは火山活動から鳥島のアホウドリを守るため聟島に避難させる活動のための資機材倉庫だそうです。活動のためにこの辺りに宿営す場合もあるそうです。蚊がすごいそうですが。 右はクマネズミ対応グッズ。左の黒い箱は筒状になっており、「ネズミホイホイ」かと思いきや、通ったネズミの数を確認するための道具だとか。右のオレンジ色のスティックは、先に殺鼠剤が付いています。このセットは島のいたるところに設置されています。 |

|

|

|

| そして、この森を抜け尾根を登っていくと、植生が切れまた暑い日ざしが直撃してきます。 ここの光景はというと…? |

|

|

|

| 荒涼とした風景が広がります。とにかくこの日の乾燥した猛暑と併せ、ここは日本かと思わせるような風景です。熱帯雨林でもない、リュウゼツランしか生えていないどこか砂漠のような風景です。 というより私は、火星のような印象を受けました。トータルリコールの世界?? |

|

|

|

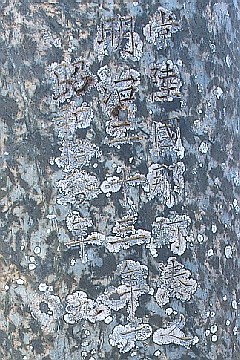

| この尾根を東に向かっていくと、聟島最高峰の「大山」に至りますが、その途中、聟島で一番有名な建造物がこれ。 これは、聟島の入植者「岩崎亀五郎」さんのお墓です。墓誌を見ると、「常陸国那珂湊之人…明治13年6月入島…昭和13年9月没、享年73歳…」とあります。 このお墓自身がいつ建立されたのかは分かりませんが、土台が亀の形になっており、この過酷な環境にもかかわらずきれいに残されている墓石です。現在、遺骨は子孫の方が本土に改葬しており、今はボランティアの方が管理しているそうです。 |

|

|

|

| 今回は大山まで行かず、反転して西側の尾根に登ります。 ここの尾根は標高50m程度で尾根の南側には南浜の入り江と初寝集落の森が見えます。 右は北側の岬と美しい海です。おそらく陸路で降りるのは困難でしょう。 |

|

|

|

| 尾根の先には標高80.58mの「象頭山」(ぞうずさん)があります。岩がむき出しになったこの山は、3つの峰が象の頭の瘤を連想させるとことから名付けられたようです。 象頭山は前述のアホウドリの避難場所として管理されているところで、その麓の浜にはベースキャンプのテントが見られます。 |

|

|

|

| 象頭山から南に伸びた尾根の先には標高50m程のきれいな円錐状の山があります。地形図にはありませんが、その形から「小富士」と呼ばれ、昔から航海の目印になっていたそうです。 さて、ここから再び南浜の方に戻りますが、尾根を一つ東側に下りて谷沿いに進み、リュウゼツランのトゲの茂みを抜けると、珊瑚の石?を積んで作った明らかに人工的な水路が現れます。 |

|

|

|

| 水路の左側には明らかに人口の石垣かかまどの跡があり、その横には大きな羽釜が残されていました。これらは昔、砂糖を精製するのに使用された施設の名残なのだとか。 | |

|

|

| そして、一番びっくりしたのはコレ。 なんとここには1990年代まで営業していた民宿(海の家のようなもの?)があったそうで、今回のツアーにはここに泊まったことのある人(小笠原の人ですが)がいました。そのころにはまだ野ヤギがいて、この水路あたりまできてうるさかったそうです。 隣にあった発電機やバッテリー、先ほどの井戸に繋がっている塩ビパイプなどは、見た感じまだ新しさを感じます。 もう少し時間があれば取材して掘り下げたんですが…。 |

|

|

|

| 民宿跡の先には朽ち果てたポストが。 こういったポストは、現在無人島になっている弟島などにも残っており、集落の痕跡のランドマークとして残されているかのようです。 さて、この集落跡を強引に突破して海に出ると、足元にフカフカの緑のじゅうたんが。これは「スナズル」という、日本各地にも見られるクスノキ科の寄生植物です。葉が退化して茎がネットのように折り重なっているのでフカフカなクッションのようになっているのです。 すごい印象深かったです。 |

|

楽しい時間をありがとう、小笠原。 |

|